海外勤務健康管理センター

薬には危険なものもある

Japan Overseas Health Adiministration Center

薬 drug, medicine の定義は地域によって異なるようです。 日本語では一般に「薬と毒」は反対語と認識されているようです。 しかし海外には、「薬は毒の一種」と考える文化も存在します。 医学的には、後者の方が合理的です。

海外で薬剤を入手、使用する際には以下の点にご注意下さい。

- 海外では安全とは言い切れない医薬品も流通しています。海外で薬剤を入手する場合には、なるべく医師に相談して下さい。

- 海外では医薬分業が進んでいます。医師の処方を受けた場合でも、薬局で薬を購入することになる場合があります。市中薬局には、処方薬も大衆薬も置いています。

日本は、「政府が認可薬の効能と安全性を保証」する特殊な国です。 海外の市販薬を日本のそれと同一視するのは問題があります。 使用にあたっては、薬剤に関する知識と使用者の自己責任意識が前提とされます。

諸外国の薬事行政

| 認可薬の安全性 | 未認可薬の流通監視 | |

|---|---|---|

| 日本 | 国が安全性を保証 | 厳しい |

| 欧米 | 保証しない | 厳しい |

| 途上国 | 保証しない | 甘い |

日本の薬事行政

日本には薬事法という法律があります。薬事法2条では

- 日本薬局方に収められているもの

- 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているもの

- 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの

といった文章で医薬品を定義し、これを厳しく取り締まっています。

- 食品と医薬品の違いは、「その物の成分・本質・形状、その物に表示された使用目的、効能効果、用法用量、販売方法、販売の際の演述等の要素を総合的に判断して通常人が医薬品としての目的を有するものであるという認識をするかどうか」(厚生省薬務局長通知、昭和46年6月1日薬発476号)によって判断されます。つまり、「医薬品的な効能効果を標榜するには認可が必要」ということになります。

- 医薬品を認可するにあたって、「厚生大臣は国民の生命・健康を守るべき立場にあり、新医薬品の製造許可にあたっては、許可申請者である当該企業レベルにとどまらない最高の学問技術水準に従い、副作用テストを審査検討し、必要に応じて自らも確認する義務がある」(サリドマイド裁判)とされます。政府は毒性のある製品を認可してはならないのです。

結果として、国が認可薬の効能(医薬品と称する許可)と無害性(食品と同等の安全性)を保証する形になります。

- 日本の政府は新薬の認可にあたって、厳しい審査を行う。毒性があれば認可してはならない。

- いったん認可された薬は、歯止めなく使用される傾向がある。また、いったん審査した薬剤の使用を中止するには、確固たる理由が必要となる。世界規模で発生した薬害事件では政府の対応が遅れたため、諸外国より被害が拡大した例がみられる(サリドマイド事件など)。

- 使用者(患者、医師)の責任と思われる事件で使用者責任が不問にされた例がある(クロロキン事件など)。多くの事件で、もっぱら製薬会社や政府の責任が問われている。 薬害事件の度に国の責任が問われ、政府はその反省からさらに薬剤の審査を厳しくしようとしている。

医薬品とは「潜在的な毒性が疑われるので慎重に取り扱うべきもの」という概念が欠落しているように思えます。

欧米の薬事行政

一方、欧米の政府は一般に新薬の認可に関して寛容です。 「人体に悪影響を与えるおそれのある医薬品を製造・販売する場合、届け出を行い、副作用が発生したら届け出るよう義務付ける」といった対応が多いようです。 民事訴訟でも、「医師や薬剤師の判断次第で薬にも毒にもなる」と考えるようです。

- 患者には薬剤を選択する権利と自己責任がある。副作用が問題になった場合、その一次責任は患者と製薬会社にある。

- 患者は薬剤に関する知識が不十分なので、医師や薬剤師に意見を求めることができる。 用法や用量に問題があった場合、医師や薬剤師の責任が問われる。

- 政府の責任が問われることは少ない。

海外では、安全と言い切れない薬剤も販売されています。 おそらく多数の薬害事件が発生していると言われています。 しかし政府は、被害が小規模の間にストップをかけます。 認可時点で関与していないゆえ、ここで容易に介入できるシステムとなっています。

- 政府が薬剤の安全性を保証しているわけではありません。潜在的な危険性が疑われる薬剤も販売されています。なるべく名の知れた使用実績のある薬を選ぶようにしましょう。

- 市販薬で副作用が発生した場合、製薬会社の責任を問う以外ありません。必ずパッケージや使用説明書に目を通し、メーカーを確認しましょう。

- 薬剤を購入する場合、薬剤の知識と自己責任の意識が要求されます。しかし患者は医薬品に関する知識が不足しているのが通常です。なるべく医師あるいは薬剤師に意見を求めるようにしましょう。

といった認識が必要です。

途上国の薬事行政

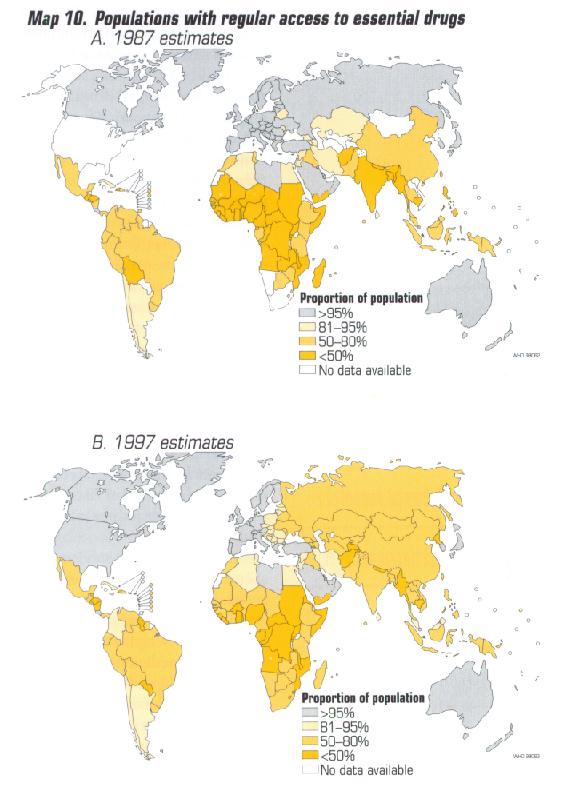

海外、特に途上国では、治療に必要な医薬品が入手できない地域もまだまだあります。

WHO, The World Health Report, 1998, p159

こういった地域では、

- 薬局に十分な医薬品がない。医師に処方箋を書いてもらっても、医薬品が入手できない。

- 医薬品不足のため、未認可薬(ヤミ薬)も市場に出回る。品不足のため、未認可薬を摘発すると世論が反発するので、流通薬の規制が甘くなる。

- 中にはニセ薬(表示通りの有効成分が含まれないもの)も混じっている。政府はこれだけを摘発することができる。しかし人手不足のため、十分な監視体制はできていないことが多い。市販薬を使用して健康を害する事態も発生する。

といった問題が発生しています。

- 途上国では医薬品の入手が困難。外国人や比較的裕福な階層が利用している薬局がどこにあるか調べる必要がある。

- 薬剤を選ぶにあたっては欧米の一流メーカーの製品を選ぶ。使用説明書に製薬会社の連絡先が記載されていることを確認すること。

- 薬剤のバラ売りは信用できない。割高でもちゃんとしたパッケージで売られているものを購入すること。購入した薬瓶の蓋が開封されていた場合、中身が別物の可能性もある。

といった注意も必要です。

薬局で医薬品を購入する

日本の病院は院内処方が多く、薬局も大衆薬局と処方薬局に区別されています。

- 大衆薬局

- ドラッグストアの薬剤コーナーを想定して下さい。 ここでは大衆薬のみ扱います。処方薬を置くことはできません。 この前提で、処方箋なしで、薬を販売することが許されています。

- 処方薬局

- 病院の薬局を想定して下さい。 処方薬を置くため、厳重な管理が要求されます。 患者が希望しても、処方箋がなければ、薬剤を売ることはできません。

海外でも、処方薬と大衆薬の区別はあります。 ただし、大衆薬局と処方薬局の区別は明確ではありません。 市中薬局に大衆薬も処方薬も置いています。

薬事行政の違いから、日本では処方薬とされている医薬品も、海外ではしばしば大衆薬として販売されています。 海外では医師の診察料が高いこともあり、経済的な理由から大衆薬で病気の治療を行うことも広く行われています(が、様々な問題があるので、原則としてお勧めしません)。

海外、特に途上国で、医師の処方を受けた場合、

- 医師が処方する薬が院内薬局にあるとは限らない(病院との連携がない)。 院内薬局の経済状態が悪く、十分な品揃えがない場合もある。

- 薬剤が品不足なため、患者が処方箋をもって、あちこちの薬局を回る必要がある。 薬局で、薬剤師に別の薬にするよう勧められる場合がある。

といった事態が発生することがあります。

大衆薬を使用する場合の注意点は、薬剤調査報告をご覧下さい。

Q&Aの回答

Q.病院では処方箋をくれるだけで、院外薬局で薬を購入しています。とても不便です。

海外では医薬分業が進んでいます。 不便との指摘も多いようですが、

- 患者が治療の内容を把握できる。

- 薬を入手するにあたって、幅広い選択肢が与えられる。

- 院内薬局に処方された薬がない場合がある。

といったためです。ご理解下さい。

Q.日本では医師からもらっていた薬が薬局で売られています。購入にあたっての注意点はありますか?

原則として、医師に相談して下さい。自己判断で薬を購入することはお勧めできません。 海外の大衆薬に関しては海外薬剤調査の項目をご覧下さい。

海外の医療Q&Aに戻る。