海外渡航のためのワクチン(予防接種)

海外渡航者の予防接種には、主に二つの側面があります。一つは、入国時などに予防接種を要求する国(地域)に渡航するために必要なものです。もう一つは、海外で感染症にかからないようにからだを守るためのものです。ここでは、日本国内で行われている海外渡航の際に必要あるいは接種が検討される予防接種について説明します。

◎ 予防接種証明書を要求される場合

感染症が流行している地域の国々に入国する際やそれらの流行国から入国、乗り継ぐときに予防接種証明書の提示を求める国があります。

また、渡航目的によっては、入学や留学、病院で面会の際にも予防接種証明書を要求される場合があります。

◎ 自分自身を感染症から守り、周囲の人への二次感染を防止する

外国では、日本にはない病気が発生しています。また、日本にいる時よりも感染リスクが高い病気があります。予防接種によって予防できる病気は限られていますが、接種により罹患や重症化のリスクを下げることができます。必要な予防接種は、渡航先、渡航期間、渡航形態、渡航目的、渡航者自身の年齢、健康状態、予防接種歴などによって異なります。

事前に渡航先の感染症情報を収集するとともに、それぞれの予防接種について理解した上で、渡航者一人一人が接種を行う医師とよく相談して、予防接種を受けるかどうかを決めてください。

予防接種の計画は余裕をもって早めに!

予防接種の種類によっては、数回(間隔を開けて2~3回)接種しなければならないものもあります。そのため、海外に渡航する予定がある場合には、なるべく早く(できるだけ出発3か月以上前から)、トラベルクリニック、渡航外来等の医療機関で、予防接種を接種するワクチンの種類と接種日程の相談をしてください。

予防接種実施機関の探し方

予防接種実施機関の探し方

予防接種の種類と推奨される方

| 予防接種の種類 | 推奨される方 |

| 黄熱 | 感染リスクのある地域に渡航する人 入国に際して証明書の提示を求める国へ渡航する人 |

| A型肝炎 | A型肝炎ウイルスに汚染された飲食物等を介して経口感染(糞口感染)するため、衛生環境が心配な地域に渡航する人 |

| B型肝炎 | 血液や体液に接触する(受診や性行為など含む)可能性のある人 |

| ポリオ | 流行地域に渡航する人 ポリオに対する免疫が低いことが分かっている1975年~77年(昭和50年~52年)生まれの方 |

| 狂犬病 | 動物と直接接触し感染の機会が多い地域、特に医療アクセスがよくない地域へ行く人 |

| 日本脳炎 | 流行地域に長期滞在する人(主に東南アジアでブタを飼っている農村部) |

| 髄膜炎菌 | 流行地域に渡航する人、留学等に際して証明書の提示を求められる人、学生寮や宿舎での共同生活を予定している人 |

| 麻しん風しん | 疾患への免疫が不十分な人 |

| 破傷風 | 破傷風菌は世界中の土の中に存在し傷口から感染するため、野外での活動が多い人 |

| インフルエンザ | 流行時期または流行地域に渡航する人 |

| ダニ媒介脳炎 | 流行地域の森林地帯へ渡航する人、草むらや藪など、マダニが多く生息する場所へ行く人、野外活動や屋外での仕事に従事する人 |

| 腸チフス | 南アジア、東南アジア、アフリカ、カリブ海、中央アメリカおよび南アメリカなどの一般に衛生水準の高くない地域に渡航する人 |

- 海外渡航前にご自身の予防接種歴を確認することが大切です。定期接種の記録は母子健康手帳などで確認することができます。日本での接種年齢やスケジュールについては、日本の予防接種スケジュール(国立健康危機管理研究機構(JIHS))をご参照ください。

- 日本国内で承認されているワクチンについては、日本で接種可能なワクチンの種類(国立健康危機管理研究機構(JIHS))をご覧ください。

- 国内未承認ワクチンを接種して重篤な健康上の問題が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度や予防接種健康被害救済制度の対象になりませんので、ワクチン接種により健康上の問題が出現したときの対応も含めて接種を受けようとする医療機関の医師等にご相談ください。

なお、詳しくは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00003.html#h2_free3)をご覧ください。

予防接種で予防できる病気

黄熱

黄熱は蚊によって媒介されるウイルス性の感染症で、致死率は5~10%ですが、免疫をもたない渡航者などでは、60%以上に達するという報告もあります。アフリカや南米の熱帯地域に渡航する人に必要なワクチンです。入国時や乗り継ぎ時に黄熱予防接種証明書を要求する国もありますので、詳しくは渡航先の国の在日大使館などにご確認ください。黄熱予防接種証明書は接種10日後から生涯有効です。過去に発行された有効期間10年の証明書も、そのまま更新手続不要で生涯有効となりますので、廃棄せずに大切に保管してください。

A型肝炎

A型肝炎は加熱処理されていない食べ物や飲み物から感染する病気で、衛生環境が整備されていない国・地域など、アジア、アフリカ、中南米に広く存在します。流行地域ではミネラルウォーターや一度沸騰させた水、加熱調理してある食品を選びましょう。発症すると入院治療が必要となる場合があり、途上国に滞在する人に接種がすすめられるワクチンです。

B型肝炎

B型肝炎ウイルス(HBV)が血液・体液を介して感染して起きる肝臓の病気です。感染経路は垂直感染(母子感染)と水平感染です。出生時の母子感染、傷のある皮膚への体液の付着、性行為、不衛生な器具による医療的行為などが感染原因となっています。

ポリオ(急性灰白髄炎)

ポリオはポリオウイルスによって、急性の麻痺が起こる病気です。

WHOでは、患者が発生している国に渡航する場合には、以前にポリオの予防接種を受けていても、渡航前に追加の接種をすすめています。ポリオ発生国に渡航される方は、現地での行動様式や感染状況に応じて追加の予防接種を検討してください。

日本では、特に1975年(昭和50年)から1977年(昭和52年)生まれの人は、ポリオに対する免疫が低いことがわかっています。

参考

1) WHO(who.int) Statement of the forty-first meeting of the Polio IHR Emergency Committee

(最終閲覧日2025年6月26日)

2)海外安全ホームページ: 広域情報 (mofa.go.jp) ポリオに関する注意喚起

(最終閲覧日2025年6月26日)

3) Global Polio Eradication Initiative https://polioeradication.org

(最終閲覧日2025年6月26日)

WHOでは、患者が発生している国に渡航する場合には、以前にポリオの予防接種を受けていても、渡航前に追加の接種をすすめています。ポリオ発生国に渡航される方は、現地での行動様式や感染状況に応じて追加の予防接種を検討してください。

日本では、特に1975年(昭和50年)から1977年(昭和52年)生まれの人は、ポリオに対する免疫が低いことがわかっています。

参考

1) WHO(who.int) Statement of the forty-first meeting of the Polio IHR Emergency Committee

(最終閲覧日2025年6月26日)

2)海外安全ホームページ: 広域情報 (mofa.go.jp) ポリオに関する注意喚起

(最終閲覧日2025年6月26日)

3) Global Polio Eradication Initiative https://polioeradication.org

(最終閲覧日2025年6月26日)

狂犬病

狂犬病は、発病すればほぼ100%が死亡する病気です。アジア・アフリカ地域を中心に世界中で発生しています。イヌだけでなくネコ、キツネ、アライグマ、スカンク、コウモリ、ウッドチャック、コヨーテなどの動物に引っかかれたり、咬まれたり、傷口をなめられたりすることによって感染します。長期滞在者、動物と直接接触し感染の機会の多い人、奥地・秘境などへの渡航ですぐに医療機関にかかることができない人に接種が検討されます。曝露前(渡航前)には、1か月間で3回の接種が必要です。

なお、曝露前のワクチン接種を行っている場合であっても、狂犬病が存在しないとされる限られた国・地域以外、特に狂犬病発生地域では、動物に引っかかれたり、咬まれたり、傷口をなめられたりした場合には曝露後にもワクチン接種が必要であることに注意が必要です。曝露後の接種に関しては、咬まれた傷の状況や使用できるワクチンの種類により接種回数が異なりますので、接種を行う医師にご相談ください。適切に曝露後ワクチンを接種できれば、発症を予防することができます。

(参考)国立健康危機管理研究機構(JIHS)国立国際医療センター 狂犬病の予防について

https://www.hosp.jihs.go.jp/isc/vaccines/010/index.html

なお、曝露前のワクチン接種を行っている場合であっても、狂犬病が存在しないとされる限られた国・地域以外、特に狂犬病発生地域では、動物に引っかかれたり、咬まれたり、傷口をなめられたりした場合には曝露後にもワクチン接種が必要であることに注意が必要です。曝露後の接種に関しては、咬まれた傷の状況や使用できるワクチンの種類により接種回数が異なりますので、接種を行う医師にご相談ください。適切に曝露後ワクチンを接種できれば、発症を予防することができます。

(参考)国立健康危機管理研究機構(JIHS)国立国際医療センター 狂犬病の予防について

https://www.hosp.jihs.go.jp/isc/vaccines/010/index.html

日本脳炎

日本脳炎は、日本脳炎ウイルスを保有する蚊に刺されることによって起こる重篤な急性脳炎で、死亡率が高く、後遺症を残すことも多い病気です。流行地である東アジア、南アジア、東南アジアへ行く人に接種が検討されるワクチンです。媒介蚊の生息域拡大などにより、これまで非流行地であったオーストラリア地域でも患者の発生が続いています。

髄膜炎菌感染症

髄膜炎(脳の炎症)は様々な細菌、ウイルスが原因となって起こる病気ですが、髄膜炎菌は感染者の呼吸中に生じる飛沫や咽頭分泌物を介して感染し、地域での流行をもたらすことがあります。髄膜炎菌は感染者等(病原体保有者を含む)との狭い空間での共同生活(寮生活)や日常的な接触(キスやコップの共用など)が感染の原因となります。

髄膜炎菌にはいくつかのタイプがあり、A群はアフリカのサハラ砂漠の南側、髄膜炎ベルト地帯と呼ばれる大西洋からインド洋に至る東西に細長い地域が流行の中心ですが、メッカへの巡礼など人が密集する環境により西アジアでも時に流行が見られています。日本や欧米でもB群、C群、Y群、W-135群などが学生などの間で集団感染を起こしました。

予防には、髄膜炎菌のA、C、W、Y群に対する4価結合型ワクチンが有効ですが、このワクチンではB群は予防できません。

髄膜炎菌にはいくつかのタイプがあり、A群はアフリカのサハラ砂漠の南側、髄膜炎ベルト地帯と呼ばれる大西洋からインド洋に至る東西に細長い地域が流行の中心ですが、メッカへの巡礼など人が密集する環境により西アジアでも時に流行が見られています。日本や欧米でもB群、C群、Y群、W-135群などが学生などの間で集団感染を起こしました。

予防には、髄膜炎菌のA、C、W、Y群に対する4価結合型ワクチンが有効ですが、このワクチンではB群は予防できません。

麻しん

麻しんは感染力が非常に強く、ヒトからヒトに感染する急性のウイルス性発疹性感染症です。主な症状は発熱、咳、鼻汁、結膜充血、発疹などですが、まれに肺炎や脳炎になることがあり、先進国であっても、患者1,000人に1人が死亡するとされています。

日本では、小児期に2回の予防接種が行われ、風しんとの混合ワクチン(MR)が用いられています。

麻しんにかかったことがない方、麻しんの予防接種を受けたことがない方、ワクチンを1回しか接種していない方または予防接種を受けたかどうかがわからない方など麻しんへの免疫が不十分な方は、予防接種を検討してください。

麻しんについての詳しい情報は厚生労働省「麻しん」、国立健康危機管理研究機構(JIHS)「麻しん」、をご参照ください。

日本では、小児期に2回の予防接種が行われ、風しんとの混合ワクチン(MR)が用いられています。

麻しんにかかったことがない方、麻しんの予防接種を受けたことがない方、ワクチンを1回しか接種していない方または予防接種を受けたかどうかがわからない方など麻しんへの免疫が不十分な方は、予防接種を検討してください。

麻しんについての詳しい情報は厚生労働省「麻しん」、国立健康危機管理研究機構(JIHS)「麻しん」、をご参照ください。

風しん

風しんは感染力が強く、ヒトからヒトに感染する急性のウイルス性発疹性感染症です。主な症状は発熱、発疹、リンパ節腫脹などですが、感染しても症状がでない人が15~30%程度います。

通常は自然に治りますが、まれに脳炎を引き起こし入院が必要になることがあります。

風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの女性が風しんウイルスに感染すると、眼や心臓、耳等に障害をもつ(先天性風しん症候群)子どもが出生することがあります。予防のためには、妊娠前に家族や周囲の人も含めて予防接種を受けておくことが最も重要です。

現在、日本では、小児期に麻しんとの混合ワクチン(MR)が用いられた2回の予防接種が行われています。しかし、生まれた年代によっては小児期に予防接種を受ける機会がなく、十分な免疫を持っていない場合があります。

※風しんワクチンの定期接種の機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性については、2025年3月31日まで、自治体において無料で風しんの予防接種を受けられる機会が設けられていました。

風しんにかかったことがない方、風しんの予防接種を受けたことがない方、ワクチンを1回しか接種していない方または予防接種を受けたかどうかがわからない方など風しんへの免疫が不十分な方は、予防接種を検討してください。

風しんについての詳しい情報は、厚生労働省「風しん」、国立健康危機管理研究機構(JIHS)「風しん」をご参照ください。

通常は自然に治りますが、まれに脳炎を引き起こし入院が必要になることがあります。

風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの女性が風しんウイルスに感染すると、眼や心臓、耳等に障害をもつ(先天性風しん症候群)子どもが出生することがあります。予防のためには、妊娠前に家族や周囲の人も含めて予防接種を受けておくことが最も重要です。

現在、日本では、小児期に麻しんとの混合ワクチン(MR)が用いられた2回の予防接種が行われています。しかし、生まれた年代によっては小児期に予防接種を受ける機会がなく、十分な免疫を持っていない場合があります。

※風しんワクチンの定期接種の機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性については、2025年3月31日まで、自治体において無料で風しんの予防接種を受けられる機会が設けられていました。

風しんにかかったことがない方、風しんの予防接種を受けたことがない方、ワクチンを1回しか接種していない方または予防接種を受けたかどうかがわからない方など風しんへの免疫が不十分な方は、予防接種を検討してください。

風しんについての詳しい情報は、厚生労働省「風しん」、国立健康危機管理研究機構(JIHS)「風しん」をご参照ください。

破傷風

破傷風菌は世界中の土壌に広く分布し、日本でも毎年患者が発生しています。破傷風菌は傷口から感染し、菌が産生する毒素が神経に作用して死に至ることもあります。破傷風は、自然に免疫がつくことはありません。

世界中の土や動物のフンなどに破傷風菌がいるので、誰でも破傷風にかかる可能性があります。渡航先での野外の仕事や辺境地への旅行などで感染するリスクが高い人に接種がすすめられるワクチンです。特に、途上国では、事故やケガに見舞われた際に、医療へのアクセスがよくないことで命に関わることもありますので、接種が検討されます。

日本では小児期に定期接種で混合ワクチンが接種されています。小児期の予防接種歴から医療機関で相談をしましょう。

世界中の土や動物のフンなどに破傷風菌がいるので、誰でも破傷風にかかる可能性があります。渡航先での野外の仕事や辺境地への旅行などで感染するリスクが高い人に接種がすすめられるワクチンです。特に、途上国では、事故やケガに見舞われた際に、医療へのアクセスがよくないことで命に関わることもありますので、接種が検討されます。

日本では小児期に定期接種で混合ワクチンが接種されています。小児期の予防接種歴から医療機関で相談をしましょう。

ダニ媒介脳炎

ダニ媒介脳炎は、主にウイルスを保有するマダニに刺咬されることによって感染する疾患です。ダニ媒介脳炎ウイルスはヨーロッパ亜型、シベリア亜型及び極東亜型に分類されます。不顕性に経過することも多いですが、極東亜型の場合には、致死率は20%以上、生残者の30~40%に神経学的後遺症がみられるといわれています。

西ヨーロッパおよび北ヨーロッパから北アジアおよび東アジアを中心に広く流行していますが、流行地に長期滞在する人や野外での活動等、個々の感染リスクに応じて接種が検討されます。

西ヨーロッパおよび北ヨーロッパから北アジアおよび東アジアを中心に広く流行していますが、流行地に長期滞在する人や野外での活動等、個々の感染リスクに応じて接種が検討されます。

腸チフス

腸チフスは、チフス菌(Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi)による全身性感染症です。特に南アジア、東南アジア、アフリカ、カリブ海、中央アメリカおよび南アメリカなどの一般に衛生水準の高くない地域で多くみられる感染症です。感染したヒトの便や尿に汚染された水、氷、食べものを取ることによって感染します。安全な食品と飲料水の摂取に関する注意事項を守ることが重要です。衛生環境の整備されていない地域へ渡航される方は接種が検討されます。

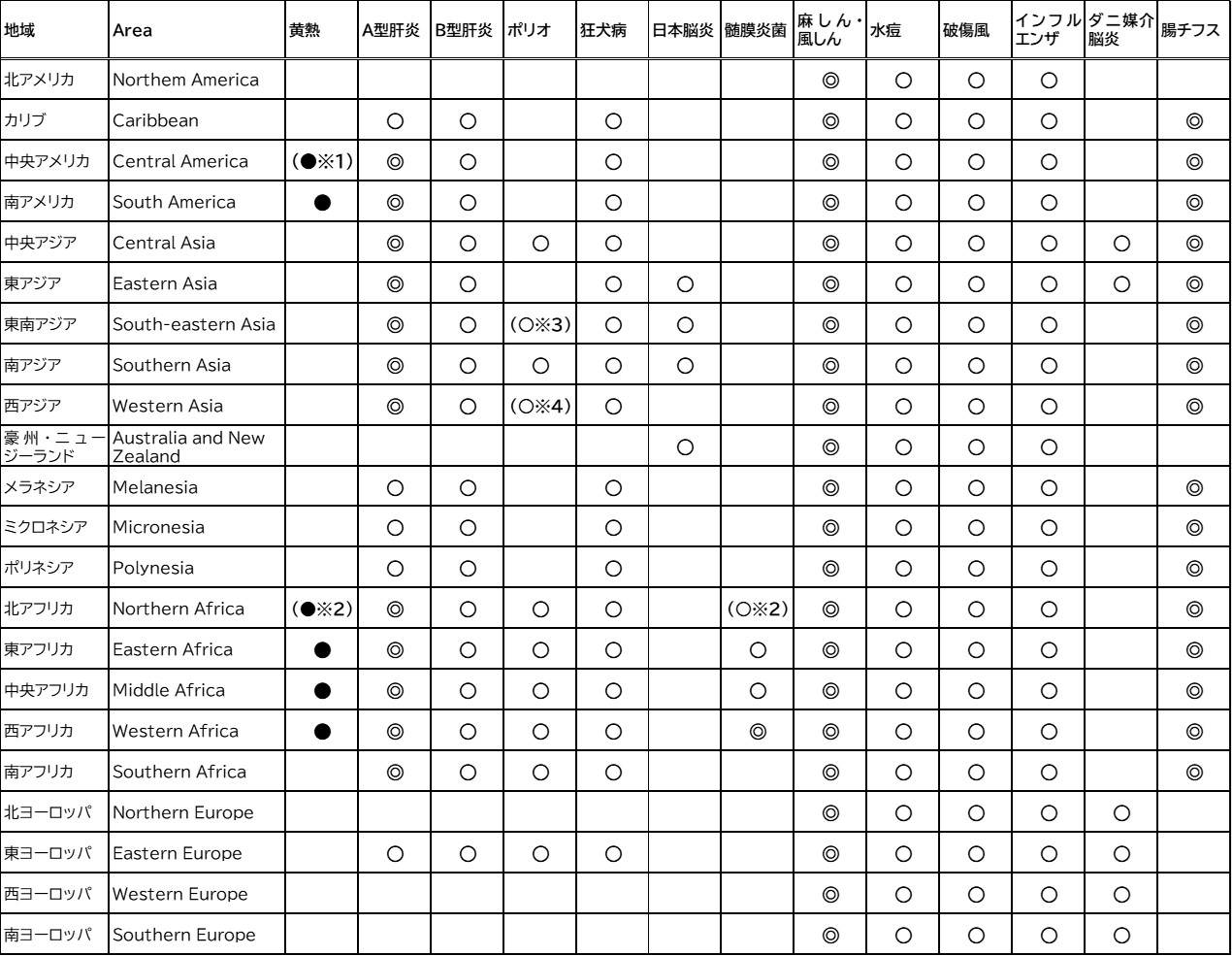

海外渡航で検討する予防接種の種類の目安(地域別)

黄熱についての詳細は、各国・地域の黄熱予防接種証明書要求及び推奨状況(https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/yellow_fever_certificate.html) も併せてご参照ください。

【各地域で感染リスクがありワクチンで予防や重症化を防止ができる疾患】

各地域で感染リスクがありワクチンで予防や重症化を防止ができる疾患

●:黄熱に感染するリスクがある地域に渡航する場合は、渡航10日前までに予防接種が必要です

◎:疾患に感染するリスクがある地域に渡航する場合は、渡航前の予防接種の検討をお勧めしています

○:局地的な発生地域への滞在、感染リスクがある行程、渡航者のご年齢等の免疫状況等によって、渡航前の予防接種が検討されます

(接種には、混合ワクチンが使用される場合もあります。)

※1 パナマ◎:疾患に感染するリスクがある地域に渡航する場合は、渡航前の予防接種の検討をお勧めしています

○:局地的な発生地域への滞在、感染リスクがある行程、渡航者のご年齢等の免疫状況等によって、渡航前の予防接種が検討されます

(接種には、混合ワクチンが使用される場合もあります。)

※2 スーダン南部

※3 一部の国

※4 一部の国

※印の最新情報等については下記をご参照ください(最終閲覧日2025年6月26日)

Vaccination requirements and recommendations for international travellers; and malaria situation per country – 2022 edition (who.int)

Statement of the forty-first meeting of the Polio IHR Emergency Committee (who.int)

実際のワクチン接種にあたっては、接種医師から十分な説明を受けた上で接種を行うかどうかを決めましょう。