|

|

| 食品の微生物検査では、食中毒の原因となる病原微生物の検査、畜水産物食品中の残留抗生物質の検査を主に実施しています。 |

|

| |

|

|

| 腸管出血性大腸菌、コレラ菌、A型肝炎ウイルス、ノロウイルス、赤痢菌、残留抗生物質等 |

|

|

|

|

| 腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic Escherichia coli:EHEC)は, ベロ毒素(Verotoxin=VT)、または志賀毒素(Shigatoxin=Stx)と呼ばれている毒素を産生する大腸菌で、加熱が不十分な食材から感染し、極めて少数の菌で発症し激しい食中毒症状を起こします。 |

|

|

検体の採取

腸管出血性大腸菌に汚染されている可能性がある部位を採取、秤量し、試料とします。

|

|

|

|

|

|

試料の調製・培養

試料に培養液を加え、ストマッカーという機械で粉砕し、42℃のふ卵器で約22時間培養します。 |

|

|

|

腸管出血性大腸菌の分離、確認

培養液から直接腸管出血性大腸菌のDNAを抽出し、LAMP法により腸管出血性大腸菌の持つベロ毒素(Verotoxin=VT)遺伝子の検出を行います。ベロ毒素遺伝子が陽性となった場合、リアルタイムPCRにより6血清のO抗原遺伝子の検査を実施し、陽性となった場合には、免疫磁気ビーズを用いて、特異的に培養液中の腸管出血性大腸菌を集めてから培地に塗沫し培養します。各選択培地に腸管出血性大腸菌特有の集落があれば、性状、ベロ毒素遺伝子の検査をします。PCR法によりベロ遺伝子の増幅が確認された場合、陽性となります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

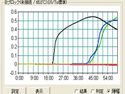

| LAMP法 |

|

免疫磁気ビーズ |

|

選択培地に塗沫 |

|

|

|

|

|

|

|

|

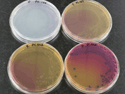

| 分離培地 |

|

性状試験 |

|

VT遺伝子検査 |

|

|

|

|

|

|

|

| 抗生物質は家畜や養殖魚などの病気の予防や治療を目的として使用され、それらが食品中に残留していないかを検査します。 |

|

|

バイオアッセイによる残留抗生物質検査

各種抗生物質に感受性のある細菌を用いて、食品中に残留する抗生物質を確認する方法です。 |

|

|

検体の採取

<畜水産食品>

可食部を採取します。(可食部 ; 食べられる部分)

<畜水産物の加工品>

畜水産物以外の原料を取り除きます。

例 エビフライの衣(小麦粉やパン粉の部分)を取り除く。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

試料の調製

フードプロセッサーで均一化した後に、秤量し、試料とします。

|

|

|

|

|

|

抽出

試料に抽出溶液を加え、混合します。この混合溶液をろ過した液を試料検液とします。

|

|

|

|

|

|

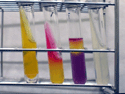

ペーパーディスク、寒天平板の調製

ペーパーディスクに試料検液を浸みこませ、抗生物質に感受性のある菌を混合した3種類の寒天平板上に置きます。この平板を36℃のふ卵器で約18時間培養します。

|

|

|

|

|

|

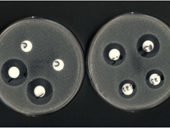

判定

ペーパーディスクの周囲に12mm以上の阻止円の形成があれば、陽性となります。

|

|

|

|

|

|