|

|

感染症の検査は、検疫法に基づいて、入国時に感染症の疑いのあるヒトについて、日本国内に常在しない感染症の検査を実施しています。 感染症の検査は、検疫法に基づいて、入国時に感染症の疑いのあるヒトについて、日本国内に常在しない感染症の検査を実施しています。

また、検疫所では、船舶や航空機により貨物と共に感染症を媒介する動物等が国内に侵入していないかを調査・監視等しており衛生調査により、海港、空港で捕獲された蚊、ネズミ等の種の同定、病原体の保有検査を実施しています。

さらに、海外から輸入される家畜以外の動物について、届出されたものの中に死亡した動物がいた場合にも、必要に応じて検査を実施しています。 |

|

|

|

|

| |

ヒトの感染症検査

検疫感染症(ウイルス性出血熱、ペスト、マラリア、デング熱、新型インフルエンザ、鳥インフルエンザ(H5N1)等) |

|

媒介動物検査

蚊、ネズミの種の同定、病理学的検査、動物が媒介する検疫感染症、腎症候性出血熱(HFRS)、ハンタ肺症候群(HPS)、ウエストナイル熱、黄熱、日本脳炎、ジカウイルス感染症等 |

|

その他の検査

輸入動物について、ペスト、腎症候性出血熱(HFRS)、ウエストナイル熱 |

|

|

|

|

感染症の疑いのあるヒトから血液、咽頭・鼻腔の拭い液などを採取します。

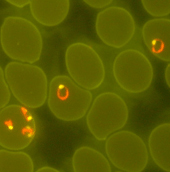

マラリアの場合、血液を直接顕微鏡で観察し、原虫を確認します。

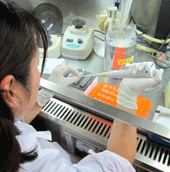

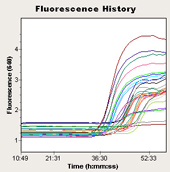

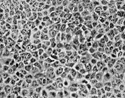

また、デング熱の場合、血液中のウイルスを確認するためには、リアルタイムPCR法を用いて、ウイルスの遺伝子を確認します。ウイルスを増殖、分離するには動物の生きた細胞を用いて検査を行うことになります。

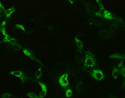

病原体に感染したヒトの体内で作られる抗体を検査して、感染の有無を確認するため、ELISA法、蛍光抗体法などを用いて検査を行います。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 赤血球中のマラリア原虫 |

|

ウイルス遺伝子の検査 |

|

リアルタイムPCR法 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 抗体検出キット |

|

ELISA法 |

|

蛍光抗体法 |

|

培養細胞 |

|

|

|

| |

ネズミ族

ネズミは種によってペスト、ラッサ熱、腎症候性出血熱(HFRS)、ハンタウイルス肺症候群(HPS)を媒介します。

衛生調査で仕掛けた捕そカゴで捕獲されたネズミが当検査センターに搬入され、種の同定、頭胴長等の測定、採血、解剖やネズミに寄生したノミ、ダニなどの検査を行います。 |

|

|

|

|

| 採血したネズミ族の血液を処理し、ペスト抗体検査はIgG−ELISA法、腎症候性出血熱ウイルス抗体検査は間接蛍光抗体法を用いて抗体保有の有無を検査します。 |

|

|

蚊族

蚊は種によってマラリア、デング熱、黄熱等の感染症を媒介します。病原体を保有する蚊がヒトを吸血することで、感染する危険性があります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

コガタアカイエカ

【日本脳炎】

|

|

シナハマダラカ

【マラリア】 |

|

ネッタイシマカ

【黄熱・デング熱】 |

|

ヒトスジシマカ

【デング熱】 |

|

|

| 衛生調査で捕集された蚊が当検査センターに搬入され、種の同定を行った後、黄熱やデング熱などのウイルス遺伝子の検査やウイルス分離などを行います。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 蚊からウイルス遺伝子の抽出 |

|

PCR装置 |

|

検出された

ウイルス遺伝子 |

|

|

|