長濱検疫所と著名人

長濱検疫所と著名人

長濱検疫所では、多くの著名人等をお迎えしていました。

来所いただいた際にお名前などをご記入いただいた「記念揮毫帳」のほか、与謝野鉄幹(寛)や与謝野晶子などの短歌や、後藤新平の揮毫などを、現在も保管しています。

さらに、長濱検疫所は、野口英世が明治32年に数か月と短期間ですが勤務した場所でもあります。

与謝野 鉄幹(寛)・与謝野 晶子

与謝野 鉄幹(よさの てっかん/明治6年~昭和10年)

詩人・歌人。京都の生まれ。本名、寛(ひろし)。落合直文の門に入り、浅香社に参加、短歌革新運動を興した。のち新詩社を創立し、「明星」を創刊、主宰。妻晶子とともに明治浪漫主義に新時代を開き、新人を多く育成した。歌論「亡国の音(おん)」、詩歌集「東西南北」「紫」、訳詩集「リラの花」など。

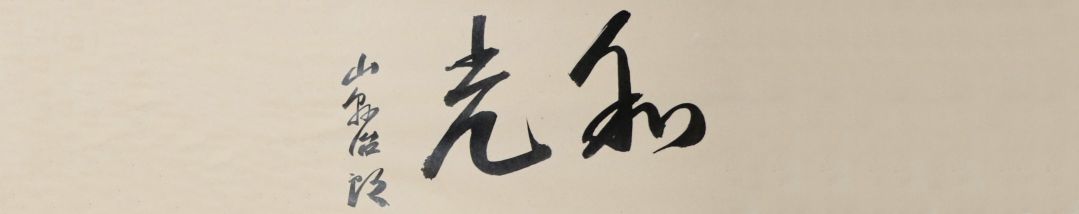

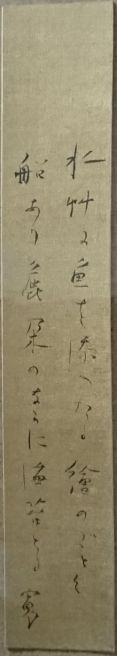

<与謝野 寛(鉄幹)>

春の日に来て立つ沙丘ななめにもさはるものなく海に及べり

与謝野 寛(昭和6年)

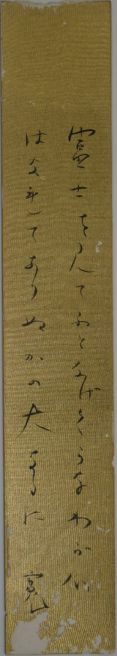

富士を見てふとなげくかなわが心はなれてありぬかの大なるに 寛

参考:與謝野寛短歌全集(昭和7年1月伊豆の春)

水艸に魚を添へたる絵のごとく船あり麁朶のなかに海苔とる 寛

与謝野 晶子(よさの あきこ/明治11年~昭和17年)

歌人。堺の生まれ。旧姓、鳳(ほう)。鉄幹の妻。新詩社を代表する歌人として雑誌「明星」で活躍、明治浪漫主義に新時代を開いた。歌集「みだれ髪」「小扇」「舞姫」「恋衣」(共著)、現代語訳「源氏物語」など。

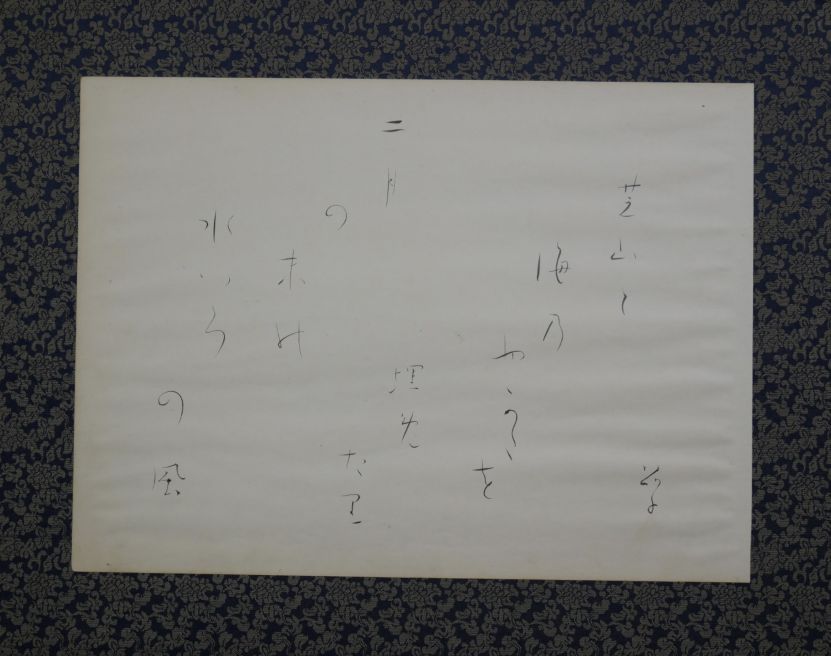

<与謝野 晶子>

芝山の海のやかたを埋めたり 二月の末の水色の風

与謝野 晶子(昭和6年)

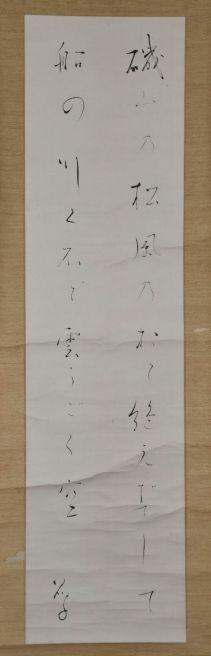

磯山の松風の おと終えずして 船の川にふと雲うごく空

与謝野 晶子(昭和7年5月)

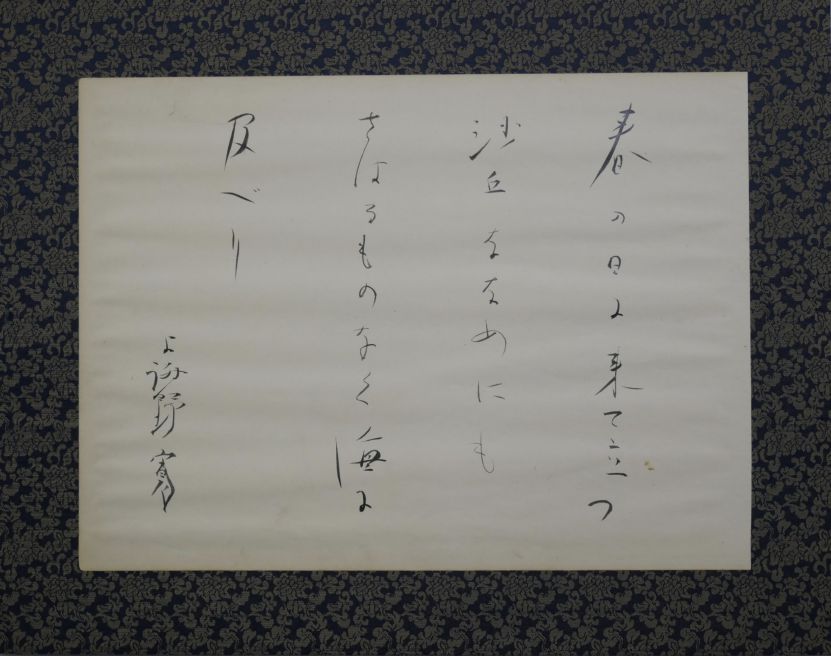

与謝野 寛・与謝野 晶子と長浜

昭和4年5月23日発行「横浜貿易新聞」によると、同年5月12日、与謝野 寛・晶子夫婦は、歌人の井上苔渓に招かれて短歌の小集会を長浜で開催。与謝野寛、与謝野晶子以外にも、平野萬里、石井柏亭、内山英保など10名の文化人が集い、与謝野寛は14首、与謝野晶子は24首の短歌を詠んでいます。

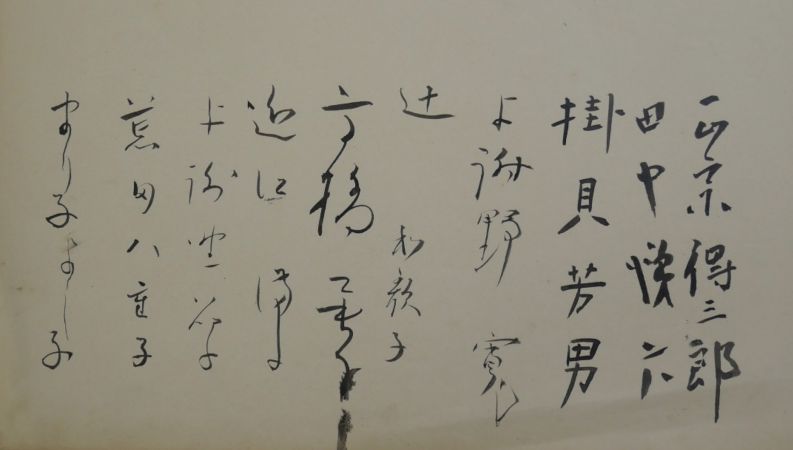

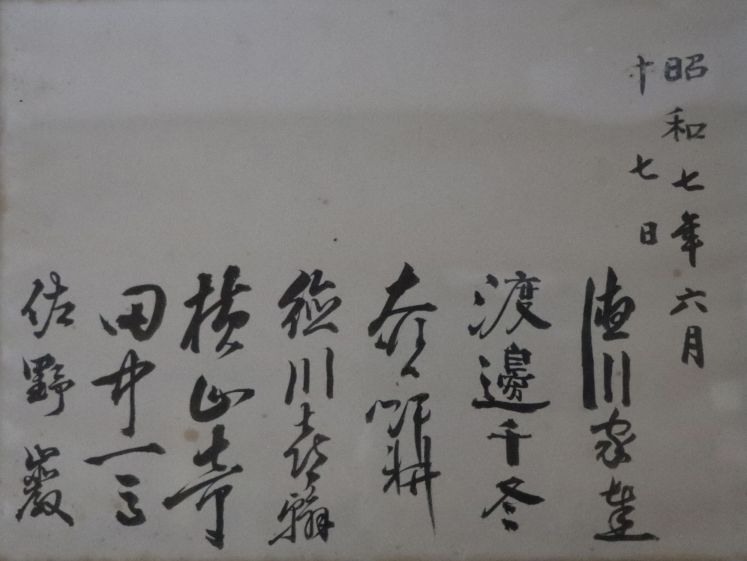

与謝野 寛・与謝野 晶子等が長濱検疫所に来た際の記帳(昭和初期)

一緒に来所した他の記帳者は、画家の正宗 得三郎、歌人の田中 悌六や掛貝 芳男など。多くは、与謝野 寛や晶子が創設した短歌結社・新詩社などに関連する方々のようです。

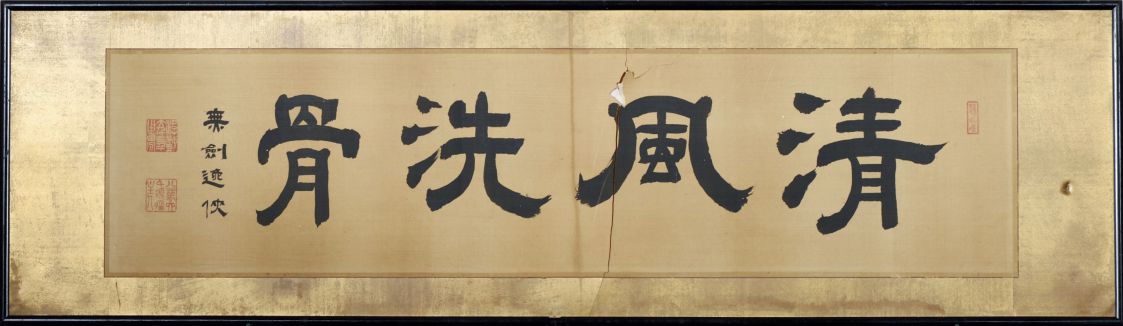

高浜 虚子

高浜 虚子(たかはま きょし/明治7年 ~昭和34年)

俳人・小説家。愛媛の生まれ。本名、清(きよし)。正岡子規に師事。俳誌「ホトトギス」を継承して主宰、多くの門下を育てた。句風は客観写生・花鳥諷詠に立ち、平明で余情が深い。文化勲章受章。著「虚子句集」「五百句」、小説「風流懺法(ふうりゅうせんぽう)」「俳諧師」など。

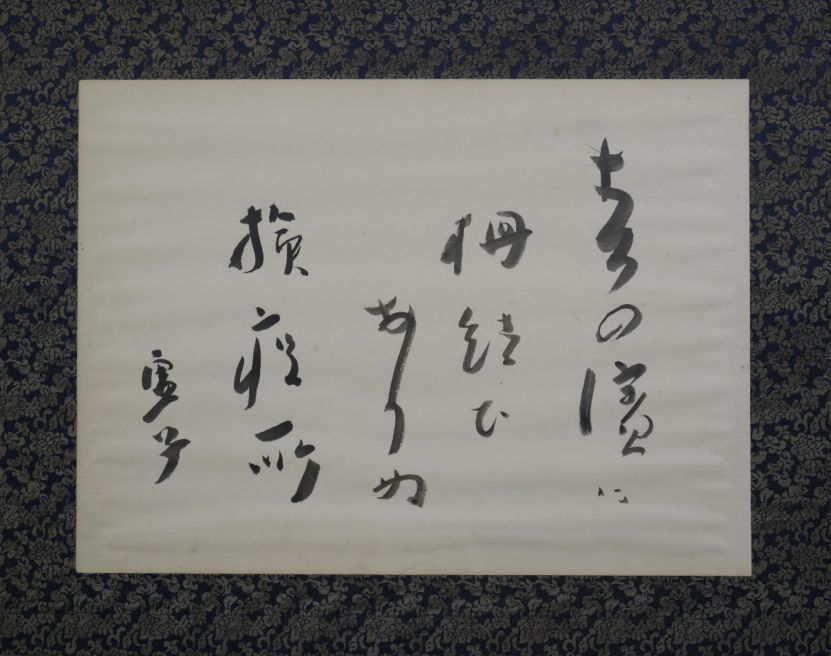

<高浜 虚子>

春の浜に柵結ひありぬ検疫所 虚子

高浜 虚子が「コレラ」を季語として詠んだ句

出典:国立国会図書館所蔵「高浜虚子五百句」

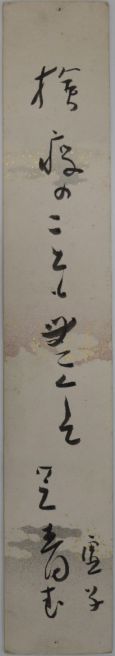

検疫のことも無くして空青む 虚子

(昭和10年3月23日長濱検疫所に於いて)

高浜虚子と検疫所

「高浜虚子五百句」(国立国会図書館所蔵)には、高浜虚子が、大正3年(1914年)7月に、「コレラ」を季語として詠んだ句が3句掲載されています。また、長濱検疫所にも「検疫」の語が入った高浜虚子の句が保管されています。

飯田 九一・佐藤 惣之助

飯田 九一(いいだ くいち/明治25年~昭和45年)

日本の日本画家、俳人。神奈川県(現在の横浜市港北区)生まれ。東京美術学校を卒業後、日本画を学び、帝国美術院展覧会(帝展)などで作品を発表した。日本画のほか、俳句にも取り組んだ。

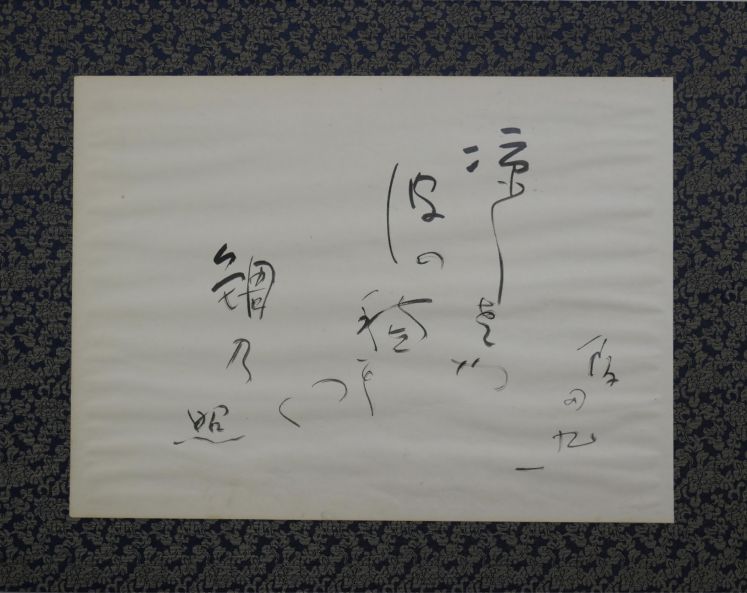

<飯田 九一>

涼しさや 波の穂をつく 鯛の照 飯田 九一

佐藤 惣之助(さとう そうのすけ/明治23年~昭和17年)

詩人。神奈川の生まれ。詩・俳句のほか、民謡や歌謡曲の作詞もした。詩集「正義の兜」「琉球諸島風物詩集」など。

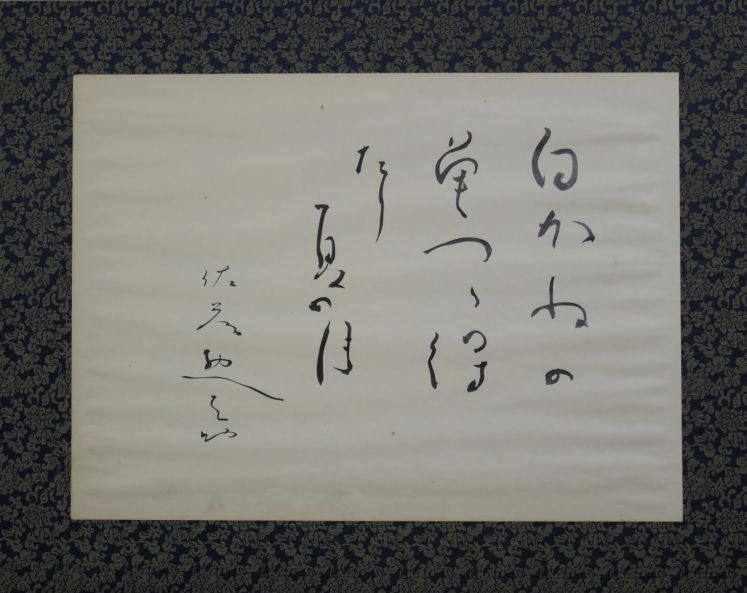

<佐藤 惣之助>

白かねの 魚つり得たり 夏の月 佐藤 惣之助

飯田九一、佐藤惣之助と検疫所

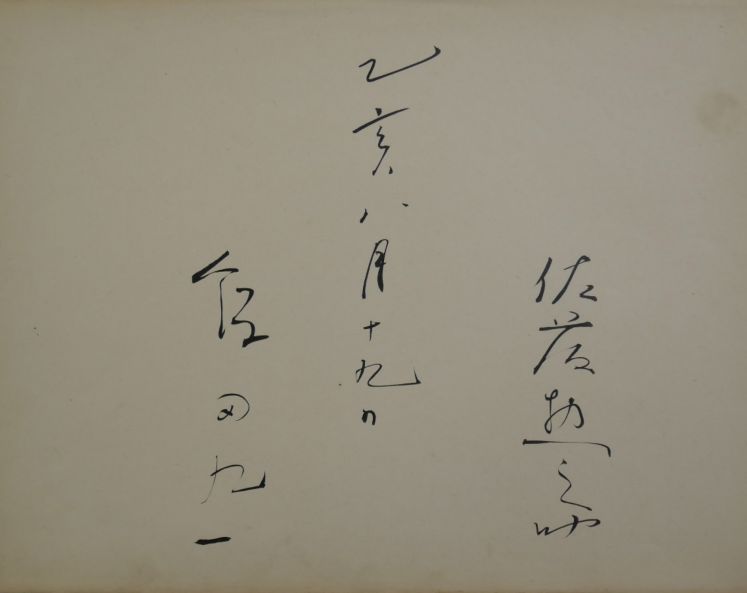

長濱検疫所がある神奈川県出身の飯田九一と佐藤惣之助は、その名が昭和10年(1935年)8月19日の日付で「揮毫帳」に残されており、ともに来所したと推察されます。

飯田九一、佐藤惣之助と長濱検疫所に来た際の記帳(昭和10年(1935年)8月19日)

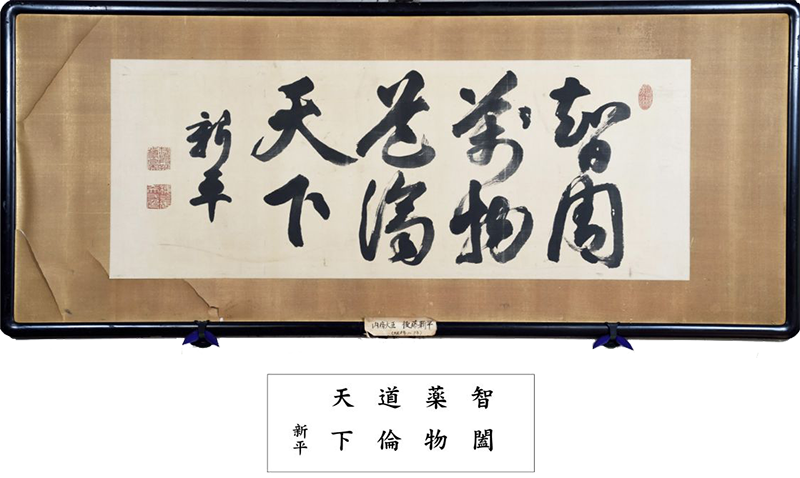

後藤 新平

後藤 新平(ごとう しんぺい/安政4年~昭和4年)

政治家。岩手の生まれ。南満州鉄道株式会社初代総裁となり、植民地経営に活躍。逓信・内務・外務各大臣、東京市長などを歴任。また、関東大震災直後の東京の復興と、日ソ国交樹立(1925年)に尽力した。

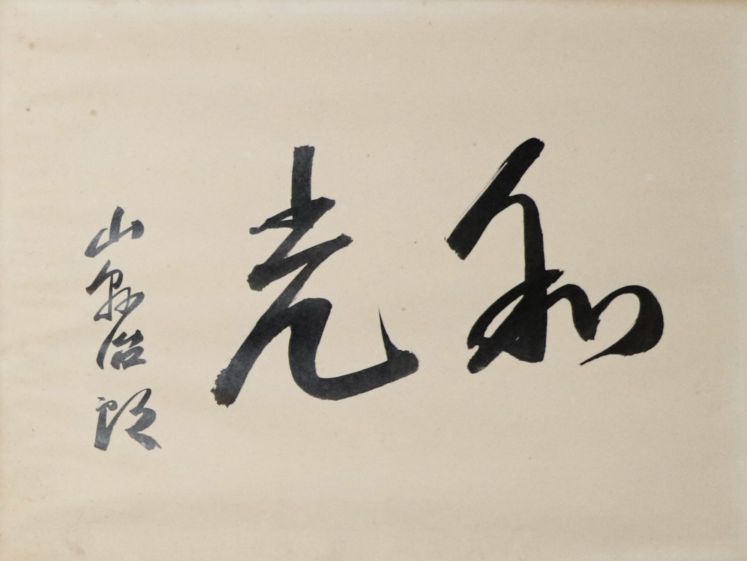

<後藤 新平>

渡邊 千冬

渡邊 千冬(わたなべ ちふゆ/明治9年~昭和15年)

実業家、政治家。 1900年東京帝国大学卒業後、実業界に入り、日本製鋼所、北海道炭鉱汽船各取締役などをつとめた。その後政界に入り貴族院議員として活躍。研究会幹部として院内に発言力を有し、29年には浜口雄幸内閣の司法相に就任。続く第2次若槻礼次郎内閣にも留任した。宮内相渡辺千秋の3男で、蔵相渡辺国武の養子。

<渡邊 千冬>

その他の記帳者(1)

当所には徳川家達の揮毫が本記帳以外に残されています。

同様に渡邊千冬についても同様です。

昭和7年(1932)6月17日徳川家達徳川16代宗家、貴族議員渡邊千冬などが来所

当所には政治家も来られています。

山縣治郎知事の他、内務大臣などを歴任し「八聖殿」(現在の横浜市「八聖殿郷土資料館」)を設立した安達謙蔵なども記帳されています。

昭和5年(1930)7月27日神奈川県知事 山縣治郎が来所

その他の記帳者(2)

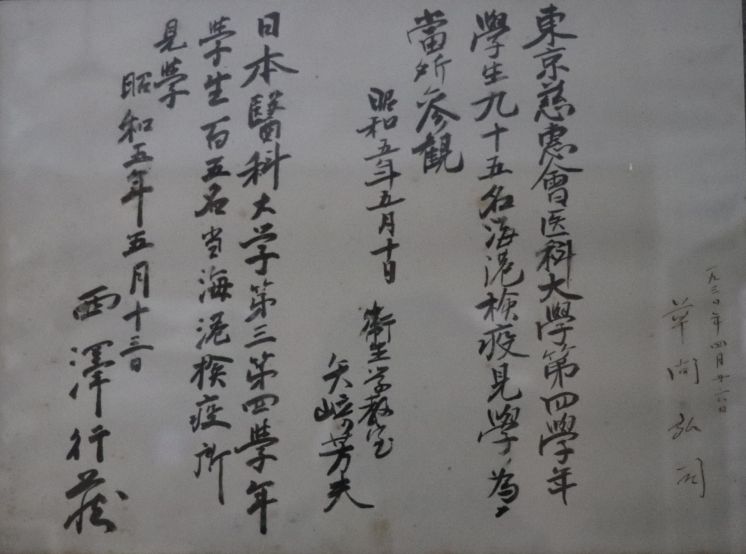

講義の一環として施設見学に来られていたようです。

他の医系大学の学生や外国の検疫関係者や医師なども見学に来られています。

昭和5年(1930)5月10日慈恵会医科大学と日本医科大学の学生200名が来所

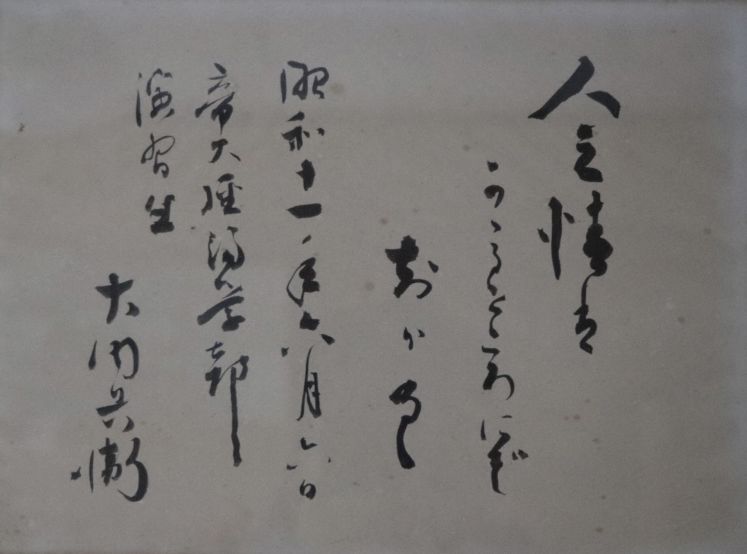

長濱検疫所に来られた当時、大内は東京帝国大学経済学部の教授でしたが「演習生」と書いています。

人之情は かかるところにぞ ほかなし

昭和11年6月6日 帝大経済学部

演習生

大内兵衞

野口 英世

野口 英世(のぐち ひでよ/明治9年~昭和3年)

医学者。細菌学者。福島県生まれ。幼名は清作。医術開業試験に合格したのち、伝染病研究所、長濱検疫所を経て、清国牛荘でのペスト防疫に従事後、渡米、ペンシルバニア大、ロックフェラー医学研究所に入る。梅毒スピロヘータを末期梅毒患者の脳中に見つけ、進行性麻痺、脊髄癆が梅毒性疾患に起因することを実証した。帝国学士院賞恩賜賞受賞。黄熱病の調査研究中に感染し死亡。

長濱検疫所検疫医官補時代の野口英世

(公財)野口英世記念会所蔵

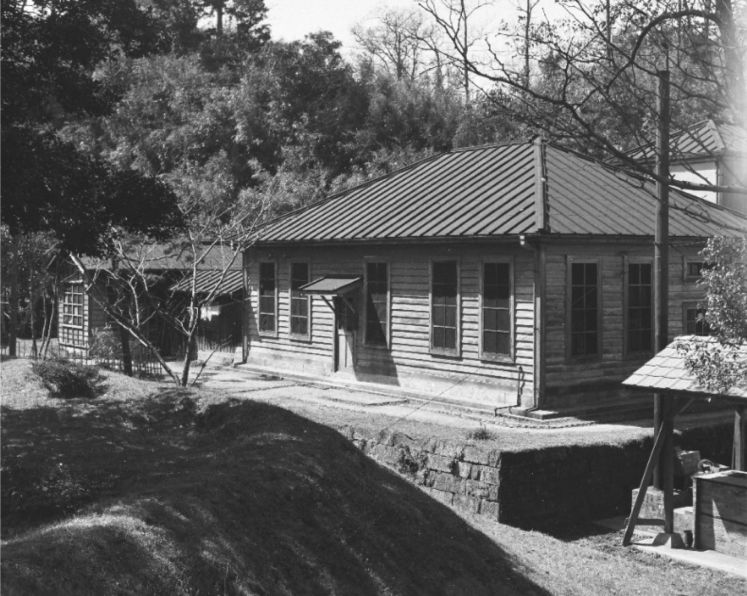

野口英世が細菌検査に従事した細菌検査室(昭和28年)

平成9年5月オープンした長浜野口記念公園内(横浜市金沢区長浜)に復元された細菌検査室(野口が細菌検査室に従事した建物で現存する唯一の建物です)

野口英世と長濱検疫所

野口英世は明治32年(1899)に、長濱検疫所の海港検疫医官補として採用され、半年程度勤務しました。野口が細菌検査に従事した細菌検査室は、現在、復元されて残っています。

亜米利加丸(アメリカ丸)での黒死病(ペスト)発見

野口が海港検疫医官補として採用されてまだ間もない時期に、折から入港した亜米利加丸(アメリカ丸)の検疫に従事し、船艙で苦しんでいた中国人船員からペスト菌を検出しました。この出来事が野口の名を、一躍伝染病関係の医師や海港検疫医の間に知らしめることとなります。

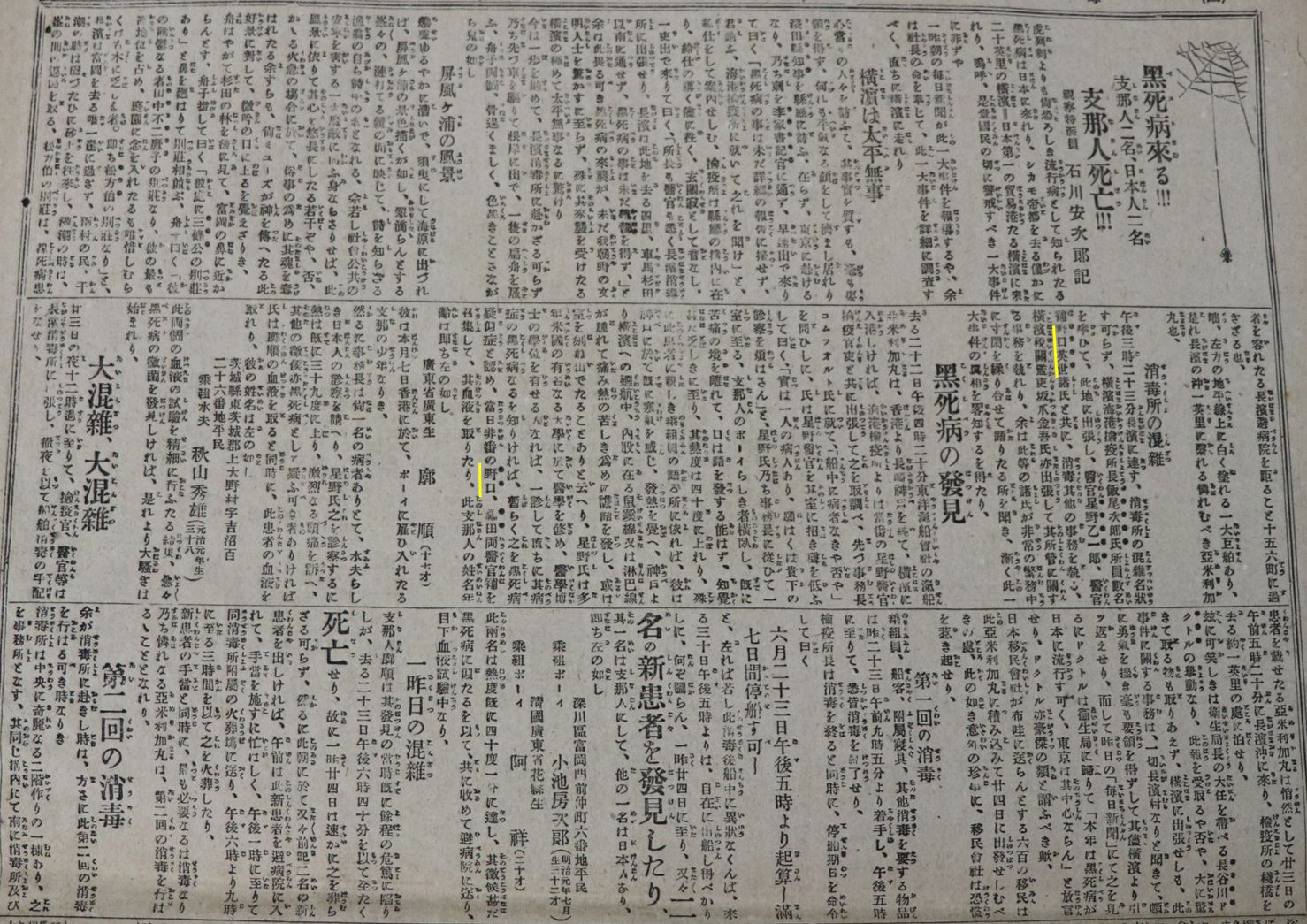

毎日新聞は特派員を派遣し、明治32年(1899年)6月26日号で、以下のような内容を詳細に伝えています。

「明治32年6月22日午後4時20分、東洋汽船会社の『亜米利加丸』は香港より長崎・神戸を経て横浜に入港。長濱検疫所より当番の星野医官、検疫官吏が2名の病人を発見した。当日、非番だった野口、福田両医官補を召集し患者から採血をし、黒死病(ペスト)を発見した。 翌23日一回目の亜米利加丸の消毒。亜米利加丸は長濱沖に23日午後5時から7日間停泊することになった。 6月24日に新たに2名の患者を発見。そして二回目の消毒を行った。」と書かれています。

※黄色の線の右側に「野口」の名前が読めます。

出典:日本新聞博物館所蔵「毎日新聞 明治32年6月26日」

清国牛荘への派遣

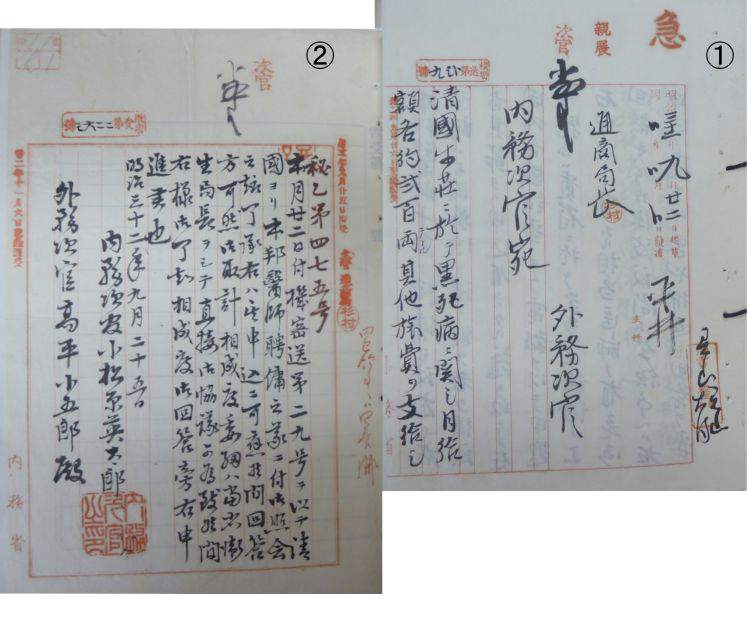

(1)清国牛荘(現在の中国遼寧省)で黒死病(ペスト)が流行したため、清国政府から外務省に対して医師等の派遣要請がありました。①明治32年(1899年)9月22日に外務次官から内務次官へ派遣の打診(日本人医師で英語が話せる医師10名)があり、②内務次官から衛生局長に直接協議させたいと返事をしています。

出典:外務省外交史料館所蔵

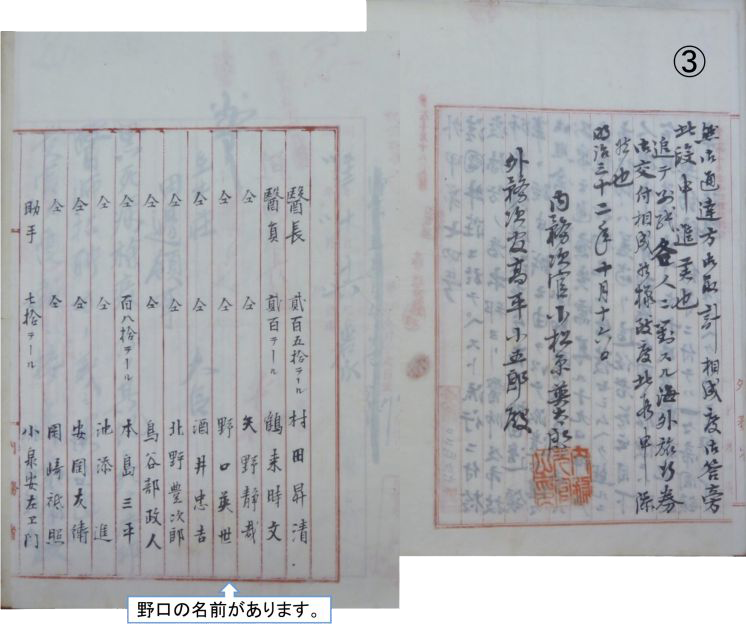

(2)内務省では②の人選の結果について、③明治32年(1899年)10月16日、内務次官から外務次官宛てに「清国牛荘へ派遣する医師団の人選(医師11名、助手4名)」を提出しています。野口は長濱検疫所を辞め、3日後の10月19日大阪商船の打拘(タカオ)丸で神戸港から清国牛荘へ出港します。

出典:外務省外交史料館所蔵

(3)野口は清国からの帰国後、米国へ研究のため出港します。明治35年6月マサチュセッツ州ウッズホールで、日本人の友人に送った手紙の中に次の記述があります。「ウッズホールの風景は美しく、横浜の西の長浜に似たところがあります。」

参考文献

検疫制度百年史(厚生省公衆衛生局)

検疫制度100周年記念誌(昭和54年7月(財)日本検疫衛生協会)

高浜虚子「五百句」(国立国会図書館所蔵)

長濱検疫所検疫医官補時代の野口英世の写真((公財)野口英世記念会所蔵)

毎日新聞明治32年6月26日(日本新聞博物館所蔵)

外務省外交史料館所蔵資料

大辞泉(小学館)

ブリタニカ国際大百科事典(ブリタニカ・ジャパン株式会社)

かながわ資料室ニュースレター第8号(2008年10月発行)(神奈川県立図書館)