横浜援護所と引揚援護について

浦賀引揚援護局から横浜援護所へ

横浜援護所は、太平洋戦争終結に伴う引揚者※の援護や検疫業務を行っていた浦賀引揚援護局(昭和20年(1945年)11月~昭和22年(1947年)5月)に代わる施設として、昭和22年5月1日「引揚援護院横浜援護所」の名称で設置されました。南方からの分散引揚者の受入れや送還業務などに備えた小規模な施設としての役割を果たし、一定の目的が達成した昭和30年(1955年)7月11日に廃止され、その業務は横浜検疫所が引き継ぎました。なお、歴代の所長は横浜検疫所長が兼務していました。

※「引揚者(ひきあげしゃ)」とは、戦時中海外に居住などし、終戦に伴って日本に帰国した方々をいいます。

昭和28年当時の横浜援護所表門の写真です。

左側の門柱に「横濱援護所」と書かれています。

門柱を入ると、左側に守衛所がありました。

横浜援護所の歴史

①昭和22年5月1日 「引揚援護院横浜援護所」設置

②昭和23年5月31日 引揚援護庁設置令公布により「引揚援護庁援護局横浜援護所」に改称

③昭和29年4月1日 引揚援護庁廃止に伴い、厚生省の附属機関たる「援護所」として発足

④昭和30年7月11日 厚生省設置法の一部改正に伴い廃止

なお、以降の説明では「横浜援護所」の名称で統一します。

横浜援護所では、昭和22年(1947年)から29年(1954年)の間、陸軍1,429人、海軍298人、邦人3,109人、合計4,836人の引揚者に対して、「引揚援護」(日本への引き揚げた方々関する援護等)を行いました。引揚地別の引揚者の数は、米本土893人、南米844人、華中(現在の中国揚子江と黄河に挟まれた地域)595人、ハワイ447人、比島(現在のフィリピン諸島)422人の順になっています。

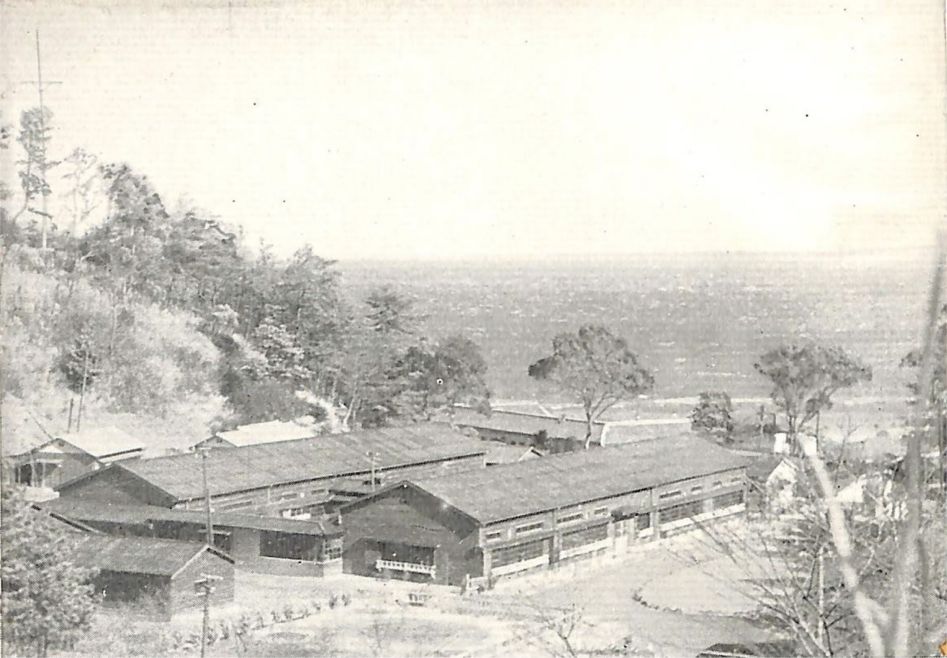

昭和30年3月頃の横浜援護所の宿泊施設の写真です。

中央の2棟並んだ建物が、引揚者用の宿舎です。南北に細長い「木造平屋建て」で、各々建坪が141坪あり、中央に廊下を設けていました。

また敷地内には、礼拝を行うための建物(22坪)もありました。

写真の奥には東京湾が見えます。

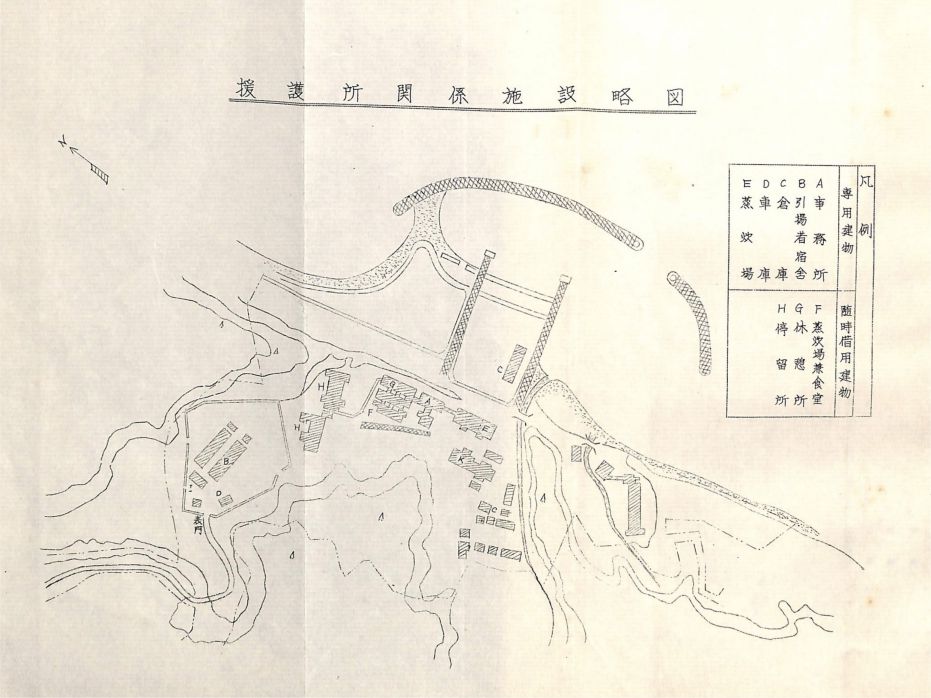

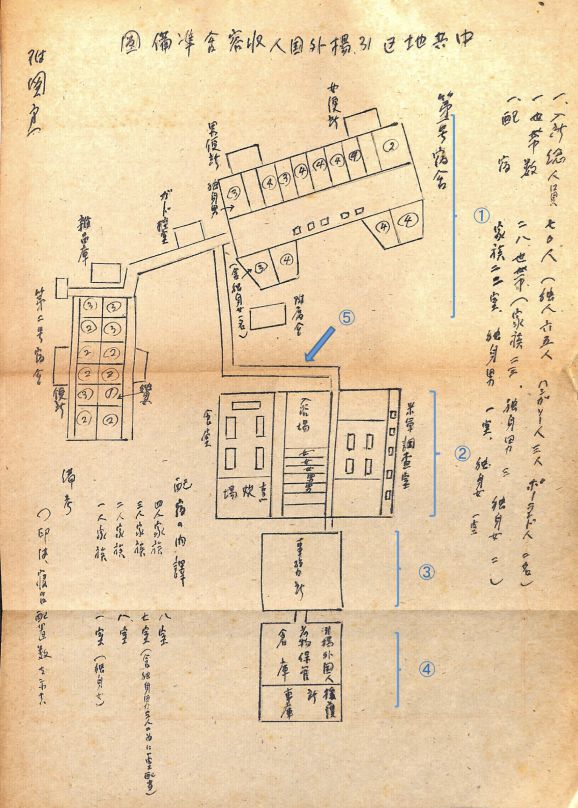

上図は昭和30年3月頃に作成された「援護所関係施設略図」です。

横浜援護所は、横浜検疫所長濱措置場の施設を使用しながら業務を行っていました。

図中の凡例にあるように、専用建物はA事務所(検疫所事務所)、B引揚者宿舎、C倉庫、D車庫、E蒸炊場(検疫所二号浴室)でした。

また、臨時借用建物としてF蒸炊場兼食堂(検疫所一号浴室・未消毒待合室)、G休憩所(検疫所一号浴室・既消毒待合室)、H停留所(検疫所一号停留所(現在の検疫資料館)及び二号停留所)を使用していました。

引揚援護の概要

海外で終戦を迎えた660万人の邦人は、海外各地の連合国軍又は相手国の管理下に抑留されながら集団で難民生活等を続け、この間幾多の苦難を経て引揚船により帰国されました。帰国に当たっての援護等は、昭和27年(1952年)4月までは、連合国総司令部の指令と上陸地に常駐する連合国軍監督将校の直接指揮の下、各地方引揚援護局が対応しましたが、サンフランシスコ平和条約発効後は、日本政府の自主的施策をもって処理することになりました。以後、各地方引揚援護所が、検疫、引揚者の宿泊・給食、引揚げの手続、応急必需物資や援護金の支給、引揚者と留守宅の連絡、引揚列車による落ち着き先までの世話といった業務等を行っていました。

(1) 引揚者に対する検疫の流れ

引揚港に到着した引揚船は、港内の検疫錨地で①引揚船の運航報告書の点検、②海外の出港地における伝染病流行状況、③伝染病患者・疑似者の有無の検診、④船内衛生状態等の検疫を行い、異常がないと認められたときは、連合国軍監督将校の許可を得て入港し、引揚者を上陸させました。

上陸後は、引揚者の携帯品を消毒してから検診を行い、健康な方は、入浴後に各種予防注射をして検疫が終了となりました。なお、「引揚検疫」は、連合国軍の指令により、従来の海港検疫の内容だけでなく、結核、炭疽等全ての伝染病の検診やしらみの有無に及ぶ広範かつ厳重なものでした。特に、コレラなどの感染地域からの引揚者であったり、大集団が短期間にしかも不衛生な状態で移動し入国したりした場合など、コレラ等の伝染病に対する検疫は最も重視され、引揚者全てにDDT消毒薬を使用しました。

昭和20年(1945年)10月、浦賀に入港した「氷川丸」です。

デッキには多くの復員兵が乗船していました。

所蔵:中島三郎助と遊ぶ会

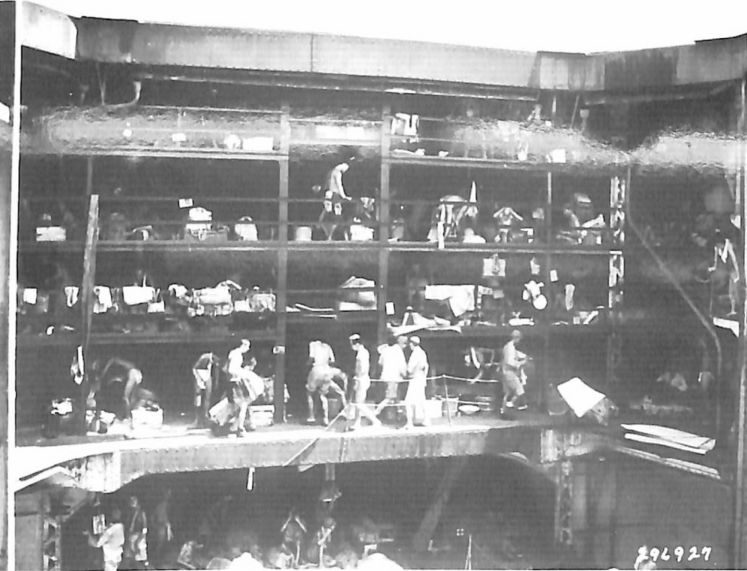

陳列棚のような復員船の内部です。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

(2) コレラに関連した引揚検疫の例

昭和21年(1946年)3月29日、広東(現在の中国広東)からの引揚船内でコレラが発生・蔓延し、患者21人(うち死亡3人)、疑似者20人を乗せ、同年4月5日に浦賀港に入港しました。広東がコレラの流行地であったため、その後の引揚船が入港するなか海上隔離が行われました。一時、浦賀引揚援護局では隔離者が7万余人に達し、患者等の食糧、飲料水の確保・提供は、当時の窮迫した食糧事情の下では重大な問題でした。その後、施設及び衛生資材等が整備されたことから、同年5月4日には停留船隔離者が上陸することになりました。汚染船は22隻にも及び、患者483人(うち死亡72人)、保菌者191人、疑似者345人で、大部分が広東、海防(現在のベトナム北東部)方面からの引揚船でした。

広東、海防方面から汚染船舶が引き続いて入港したことから、浦賀引揚援護局に「コレラ防疫本部」が設置されました。当時、引揚検疫は浦賀引揚援護局に属する浦賀検疫所が行っていましたが、施設・職員が不十分な状態であったため、この応急な状況に対し、東大、京大、慶大、慈恵大、千葉医大、日大及び昭和、東京、千葉、横浜各医専の教授、学生、東京第一、第二、相模原、久里浜各国立病院の医師、看護師、日赤看護師、復員者中の有志などの献身的な協力を得て、必死に防疫に従事したと伝えられています(注:組織名等は当時の呼称)。

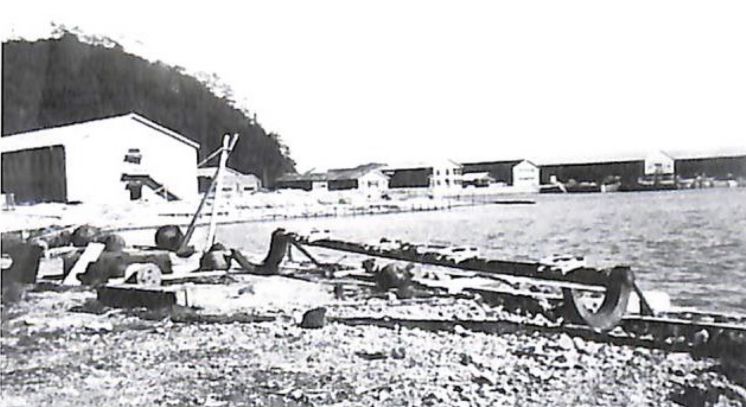

浦賀引揚援護局浦賀検疫所全景(旧海軍対潜学校)

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

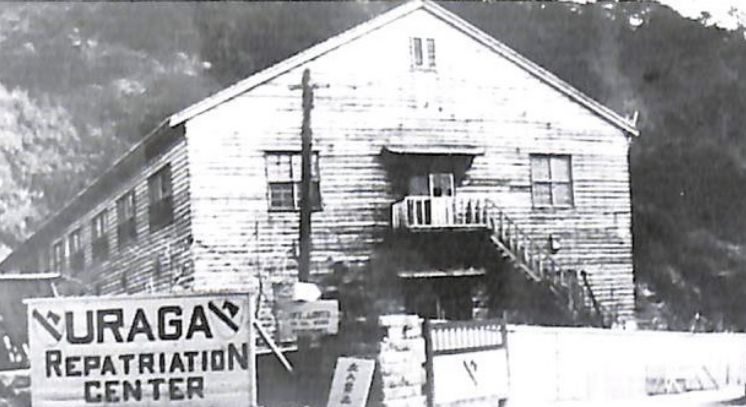

第5病舎「URAGA REPATRIATION CENTER」の看板が見えます。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

(3) 写真に見る引揚検疫

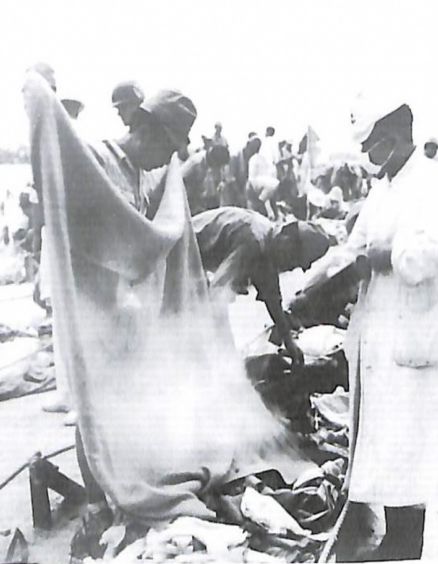

復員兵の体や荷物などにDDT消毒薬を散布しました。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

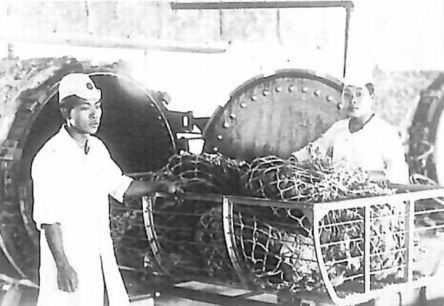

所持品の消毒を行いました。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

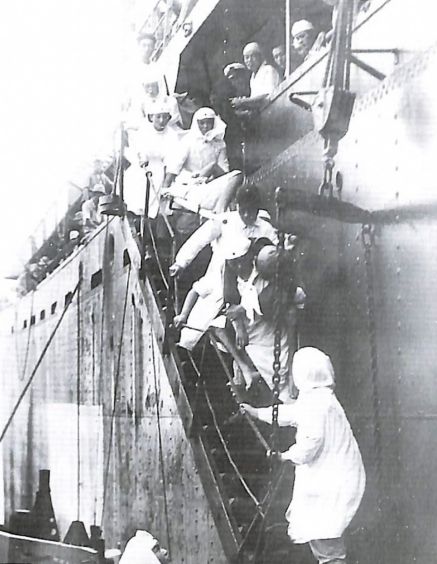

重症患者を担架に乗せたり背負ったりしながら艀に移る看護職員。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

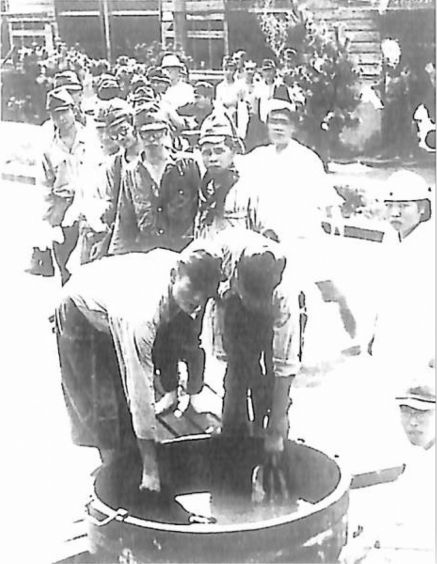

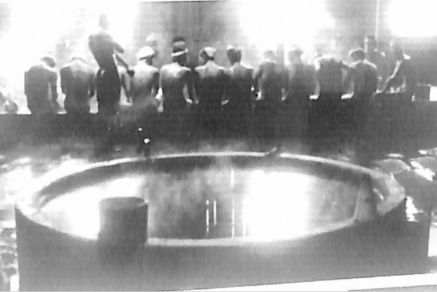

薬湯のお風呂に入り身体消毒を行いました。復員兵の表情には、安堵の色が伺えます。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

予防接種を受ける復員兵です。左上には復員船が見えます。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

復員兵には新しい衣類を配布しました。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

桟橋で復員兵の手当てをする医師です。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

細菌検査を行う検査員です。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

復員兵の荷物などを消毒しました。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

コレラが発生した引揚船内を消毒しました。

出典:『浦賀港引揚船関連写真資料集』横須賀市所蔵

横浜援護所で行われた業務

(1) 横浜援護所の業務概要

横浜援護所は浦賀引揚援護局の廃止を受けて昭和22年(1947年)5月1日に設置され、南方からの分散引揚げの受入れや送還業務などの業務を担いました。記録に残されている主な業務は、次のとおりです。

- 「カナダ、南北米、ハワイからの邦人の帰国」(2,920人) - この地域からの引揚者は、昭和27年(1952年)5月以降、引揚援護の対象から外れました。

- 「邦人残置貨物還送の処理」(2,600梱) - 主として米国から送られてきました。

- 「ドイツ人等の送還」 – 中国から受け入れたドイツ人、ポーランド人及びハンガリー人(70人)は、長い場合は約1か月滞在しました。 この業務は、特に厳重な米軍の指揮下で行われました。

- 「各地域からの個別引揚げの受入れ」 – 個別引揚げに関しては、引揚地・引揚者等の多様性(対象は、ヨーロッパ・南北米・アフリカなど引揚げの行われた全地域からで、市民・外交官・元軍人・外国籍婦女子、内外便船・密航船・航空機と様々でした。)から、他の援護所に見られない苦心がありました。なお、横浜援護所では、清水、四日市、川崎、横須賀、東京港、釜石の各港や羽田、立川空港へ帰還した引揚者の引揚手続を処理しました。

- いわゆる「現地妻の送還」(12国、66人) - 引揚者に伴って入国した外国籍の妻や子で、日本国内で同居し難い人のうち、再び現地に還ることとなった人を送還しました。

- 「戦争裁判受刑者、釈放者の受入れ」 中国(269人)、ソ連(14人)、仏印(現在のベトナム、ラオス、カンボジアの領域)(97人)、オランダ(33人)、オーストラリア(7人) - 昭和28年(1953年)比島戦争裁判受刑者(56人)、釈放者(52人)が「白山丸」で横浜へ帰った際の処理も、横浜援護所の業務でした。さらに次の「白竜丸」でも、マヌス(現在のパプアニューギニアのマヌス島)から受刑者(124人)、釈放者(18人)を迎えました。

- 「残存していた元軍人の生還」 – 硫黄島、比島、サイパン、アナタハン(現在のマリアナ諸島)の各地から奇蹟的に生還をした人々を迎えました。特にアナタハンの場合には約300人の報道関係者が横浜港・埠頭に押しかけるなど、世界の話題となりました。

- 「経由帰還者の取扱い」 - 個別引揚者、釈放者で外国籍の人々は、本人の申出によって、船便の確保、出航時までの世話に当たり、内地定着希望者には職業の斡旋を行いました。

- 「引揚者証券整理」 – 昭和23年(1948年)、引揚者証券整理事務所の廃止の後を受け、証券の整理を行いました。

- 「巣鴨出所者の取扱い」 - 戦犯出所者の取扱戦犯関係者の出所に伴い各種手続を行いました。

昭和28年(1953年)7月22日、フィリピン・モンテンルパ戦争裁判受刑者が帰る際の様子です。-横浜港・埠頭-

昭和28年(1953年)3月、中国引揚船「第一白山丸」では、横浜港出港に際して横浜援護所内の桜を預け、船内を桜の花で飾っていただくよう託しました。

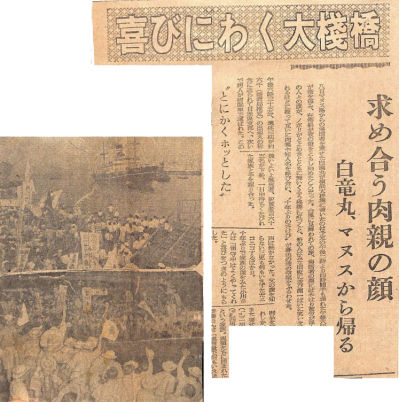

(2) 横浜援護所の業務を伝える記事

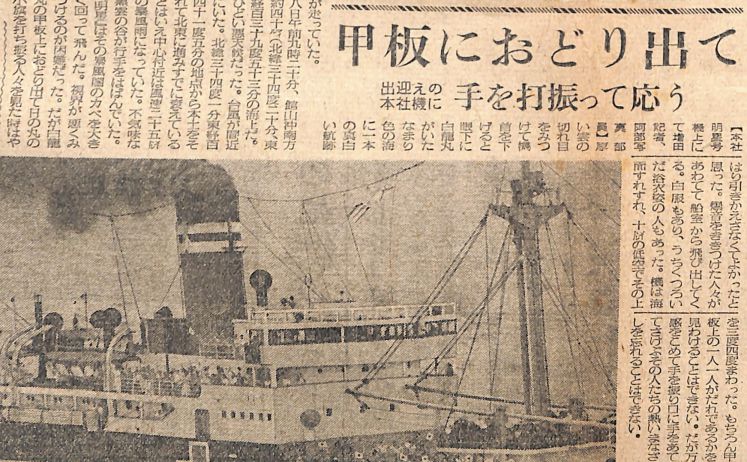

横浜援護所が「マヌスからの帰国者(受刑者、釈放者)の受入れ」を行った際の、帰国時の新聞記事です。

引揚船は、横浜港・大桟橋に入港しました。

昭和28年(1953年)8月9日の朝日新聞です。

同年8月8日にマヌスからの受刑者(124人)及び釈放者(18人)の帰国について『喜びにわく大桟橋』とのタイトルで伝えています。

昭和28年(1953年)8月8日の毎日新聞です。

『甲板におどり出て』とのタイトルde

「白龍丸」の写真を伝えています。船上には多くの日章旗が見えます。

(3) 横浜援護所における「ドイツ人等の送還」の実例【内容①】

連合国軍最高司令部(GHQ)からの指令に基づき、日本を経由して帰還するドイツ人等の援護業務が横浜援護所の業務でした。

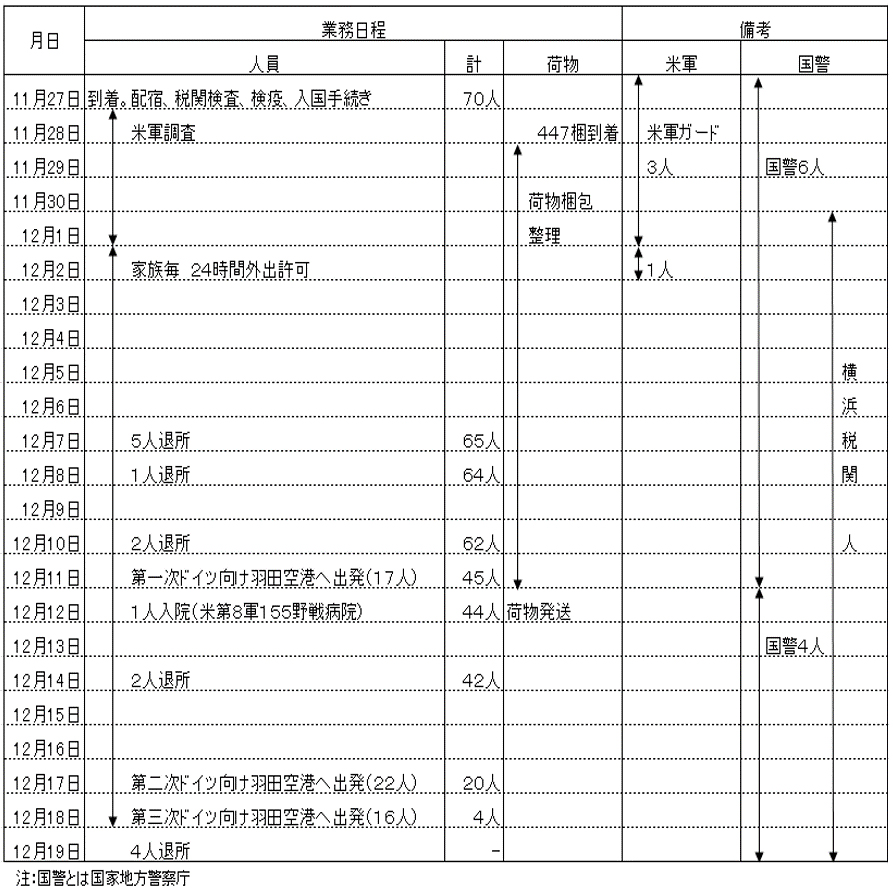

昭和24年(1949年)11月26日、ソ連船によって呉港に上陸した満州(現在の中国東北部)、関東州(現在の中国大連の一部地域)にいたドイツ人(65人)、ハンガリー人(3人)及びポーランド人(2人)の合計70人(戦時中、満州等で重工業に携わっていた専門技術者等)の受入れを横浜援護所が行いました。

以下は、これらの方々の日本滞在中における施設提供等(応急援護)の内容です。また、横浜援護所の職員の感想もあります。

(出典:『昭和24年実施日本経由帰国獨人送還業務書類』横浜検疫所所蔵)

Ⅰ 連合国軍最高司令部(GHQ)参謀第1部(GI)から「横浜援護所」への事前指示等

| 1. | 日時:昭和24年(1949年)9月21日 | ||

| (1)主題: | 大連(現在の中国大連市)から引揚げる外国人の取扱い | ||

| (2)概要: | ①外国人はドイツ人約70人、他に国籍で約20人、②移送先は横浜援護所を指定、③横浜援護所においては診断その他の医療に当たるなど、③面会は行えない、④所内停留は最短3日最長2週間、⑤外国人の外出はGHQによる調査終了後、⑥輸送・給食は日本政府に委せる、⑦本措置に係る経費は補償することなど | ||

| 2. | 日時:同年11月21日 | ||

| (1)主題: | ドイツ人収容について | ||

| (2)概要: | 11月23日ソ連船でドイツ人70人が大連から呉港に入船する。①約70人のうち75%は婦人・子供である、②検疫・税関の手続は横浜に移して済ませる、③長浜へは呉から汽車で移動し、横浜駅にて引き取る、④横浜援護所での滞在は1週間から2週間の予定、面接は禁止、⑤給食については過去の受入れ等を参考にすることなど | ||

Ⅱ 横浜援護所おける事前準備と横浜援護所までの移動等(結果概要)

- GHQや引揚援護庁と打合せを重ねて横浜駅からの輸送手段(米国第8軍の自動車使用)や到着日時、人数等の確認、食糧の調達等を行った。

- 大連からの船は天候不順のため、予定していた11月23日の呉港入港が11月26日になった。到着が延期したことで集積した食糧等の保存のため冷蔵貯蔵の確保に迫られた。

- 送還者は①総数70人、②国籍ドイツ人65人、ハンガリー人3人、ポーランド人2人、③世帯数23世帯(4人家族10(40人)、3人家族6(18人)、2人家族6(12人))、他に独身者5人、④荷物 手荷物33個、貨物13トン、⑤負傷者(足関節捻挫)1人

- 呉港から横浜までの移動は11月26日13時00分呉駅発。客車は2両、別に荷物1両。国家地方警察2人、医師1人、看護婦2人、引揚援護庁職員などが同行。11月27日8時45分に横浜駅に到着。

- 横浜駅からは米国第8軍から大型バス3台(他に負傷者用の患者搬送車両一台を横浜援護所)を用意し、10時に横浜援護所に到着。

- 横浜援護所に到着後、税関の手荷物検査及び検疫(DDT消毒を含む。)が行われ、横浜援護所で用意した配宿割に従った。入室後は手荷物の整理後、朝食を摂った。

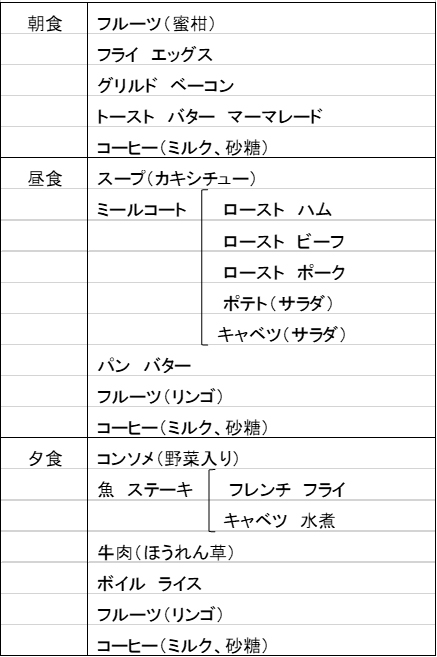

- 送還者に対して、①食事は一回に35人ごととして、食事時間は朝食は6時から7時、昼食は12時から13時、夕食は16時半から17時半、②入浴は13時から16時で男性用二室、女性用三室を毎日準備してあることを伝えた。昼食後、横浜C.I.Qの旅券課において入国に関する調査を行うことなどを説明した。終わったのが16時頃であった。

-

一日目、終了時における横浜援護所職員の感想

「収容された外国人は総じて日本への到着を心から喜び子供に到るまで大きな安堵の色を見せていたことを看取ることができて業務関係者としてうれしい感じをもった。」 - 荷物は11月27日遅く到着したがこの引取りは翌日午前9時、東横浜駅においてGHQ担当大尉から横浜援護所に引渡しされ、米軍自動車三輌によって2往復6車輌分、総梱包数447梱運送された。援護所内では倉庫に収容し厳重に保管された。

-

米軍の調査

①指令による米軍側の調査は到着の翌日から4日間実施され、一応の調査終了後、各家庭ごとに24時間の外出が許可された。外出の許可証はGHQ担当者から当人に交付された。

②ドイツ人の中には日本に居住する者も若干いるようだ。また、ハンガリー人とポーランド人も米軍の調査終了後には経費を支払って、随時、当所から退出してもよいことになった。

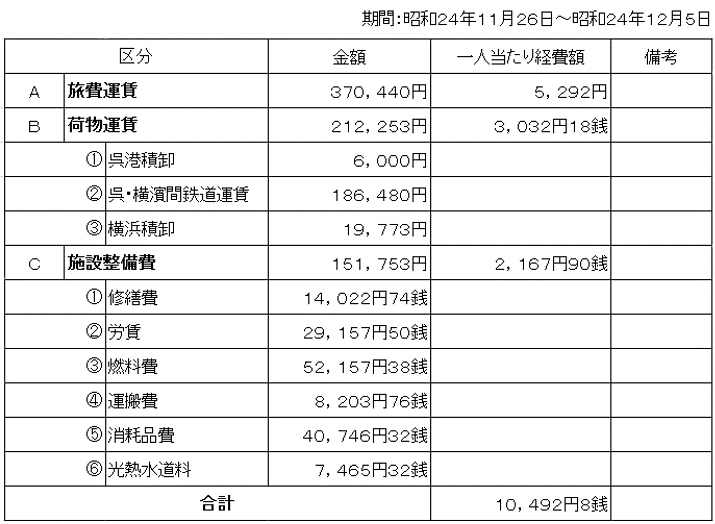

<ドイツ人等の応急援護使用経費>

滞在期間の経費は一人当たり約10,492円で、全額自己負担だったようです。

-

宿泊費等の算出

GHQからの指令に給養にかかった経費は本人負担であるため、事前に作成しGHQの承認を得た。 -

応急援護送還業務の実施

-

横浜援護所内の配宿について

家族及び独身男女ごとに室割を行い、各家庭数によって各々個室を配分した。独身者に対しては男女ごとに一室配当した。室内の清掃は宿泊者が行い、廊下・便所・洗面所等は横浜援護所が行った。また、外傷患者の汚物についても同様とした。外国人の宿舎内における起居客儀は極めて整然と行われ、横浜援護所との間で宿泊上からなる摩擦は一切なく総て粛々と運んでいった。

引揚外国人は長期にわたり洗濯ができなかったことと、たばこもだいぶ前から手持ちがなかった模様で、到着早々、石けんとたばこの支給を希望してきたので、援護所としては早速米軍側に交渉し、GHQ担当大佐から若干の支給を受け、これを援護所において出納を管理し、宿泊外国人の申立てによって必要量をその都度、代表者に交付し、この受領を明瞭にした。 -

給食

給食については日本政府に任せるとの指令であったので、援護所としては、第二、第三次のドイツ人送還時の給食の献立及びその他の資料を参考にして献立表の一案を作製して引揚援護庁に諮った後、 GHQ担当大尉に提示し承認を得て実施に移した。

給食に要する食品類は、前期においては大半を専門業者にその都度品目・数量を示して請負納品させ、後期においては予算の都合上、必要の都度直接購入した。 -

宿舎内の保温

寒冷期のことであり、宿舎内の保温が重要なことであるので、スチームを全面的に活用して一日午後三時間にわたり5か所のバスルームを使用した。これがために約4トンの石炭の消費をした。

昭和28年(1953年)当時の「一号停留所」廊下の写真です。

写真、右側にスチームと思える器具が見えます。 -

検査

横浜税関旅具課が当所に係官を派遣して、貨物及び手荷物の検査に当たった。 -

検疫

国外に送出する者に対しては、横浜検疫所において予防接種が行われた。 -

入国管理

横浜税関旅券課に行って入国した外国人の調査を行った。 -

荷物整理

到着した荷物は直ちに税関の検査を受け、検査を受けた荷物は物流会社によって荷造りを行い、今後の輸送の準備を待った。

これらの荷物の発送に当たり梱包整理等については、当人が行って費用を負担することからあらかじめ指示し、当所はこれら一般的指示に努め進捗の状況把握を行った。 -

送出

- 人員の送出

米軍調査官の調査が終わった後、おおむね国内居住者及び一時日本国内に滞在し、今後国外に退出する者並びに羽田空港から直接ドイツに送出される者等が判明したが、この頃から各家族ごとに24時間外出が許可されたので、国内居住希望者は日本における後見人を探し、他の者も日本内地の知人を訪ねるなど、外出が連日各々行われた。

12月6日頃までに判明し予想される送出内訳

- ドイツ人で日本国内に居住希望者 5人

- 一時日本国内に滞在し今後国外に退去する者 ドイツ関係 2人、ハンガリー人 3人、ポーランド人 2人

- 直接飛行機によってドイツへ帰還する者 58人

- 直接飛行機によってドイツへ帰還する者は羽田空港から帰還する。

その内訳はおおよそ次のとおりである。

第一次 17人(横浜援護所出発 12月11日夜)

第二次 22人(12月16日横浜援護所出発。飛行機故障のため翌17日朝、横浜援護所に戻り同日夕刻、羽田空港へ向かった。)

第三次 16人(当所出発12月18日24時頃)

これらは全て、羽田空港から差し向けられた大型バス1両及び荷物車1両によって羽田空港に向け輸送されたものである。

なお、直接ドイツに向け送出される者の中、12月12日腸閉塞のため、米軍第8軍155野戦病院に入院した者1人及びこの家族2人は出発が遅れ、治癒退院後帰独することとなり、家族2人は12月19日まで当所で給養を受け、今後、米国領事館に出頭してその指示に従うことになった。 -

貨物の送出

貨物は12月12日物流会社の手で朝鮮号に積載、ドイツに向け輸送されることとなり、この船積手続並びに輸送、その他の一切の手続、運賃等は直接ドイツ人の手で行われ、一般的な業務推進の斡旋等は横浜援護所で行った。船積のために当所からの運搬は物流会社が当たった。

- 人員の送出

-

施設

宿舎施設は横浜検疫所施設等を使用した。 -

資材

宿舎用資材や給食用資材を横浜検疫所の協力も得て用意した。 -

警備

11月27日引揚外国人到着と同時に富岡米軍七五三部隊からGHQ担当中尉が武装ガード3人を配置し、外部との面会及び外出を禁止した(12月3日以降撤収したのでこれに代わって横浜税関吏が2人配置され監視に当たった。)。

また、横浜援護所の要請により、横浜国家地方警察庁からの指令で警官6人が表門に配置され、出入者の取締りを行った。

横浜援護所でも、構内宿泊者に対して「特殊業務実施に就き御注意」を印刷し、構内宿泊者に配布して取締りを行った。

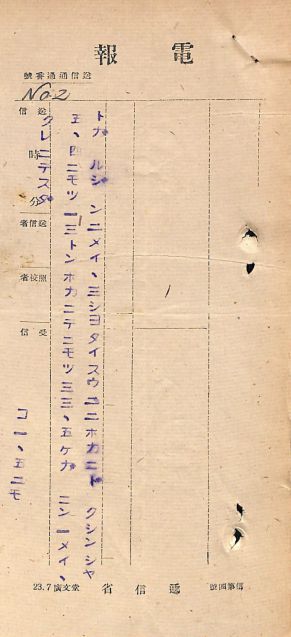

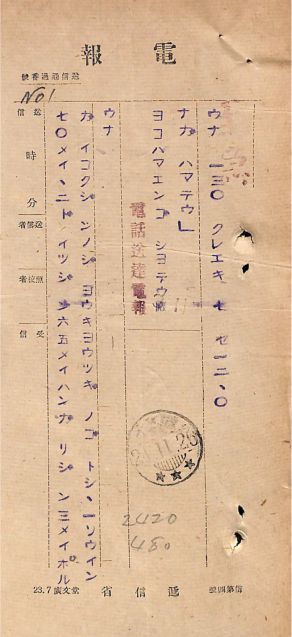

ドイツ人等が呉に到着したことを横浜援護所に伝えた電報です。

2枚の電報(右側「NO1」と左側「NO2」)には、『外国人の状況次の如し 一総員70名、二ドイツ人65名、ハンガリー人3名、ポルトガル人2名、三所帯数22 他に独身者5、四荷物13トン 他に手荷物33、五けが人 1名』(現代語訳)と書かれています。

この連絡を受けて横浜援護所は再度、内容の確認等を行ったようです。

-

横浜援護所内の配宿について

(4) 横浜援護所における「ドイツ人等の送還」の実例【施設について】

ドイツ人等を収容した施設等の図です。

①は宿舎で、第一号宿舎(検疫所一号停留所(現在の検疫資料館))には12室(4人部屋が8室、3人部屋が3室、2人部屋が1室)に43人が宿泊し、第二号宿舎(検疫所二号停留所)には12室(3人部屋が4室、2人部屋が7室、1人部屋が1室)に27人が宿泊しました。

②については、検疫所一号浴室の未消毒待合室を食堂に、中央のシャワーや浴槽をそのまま入浴等に利用し、右側の既消毒待合室は米軍が調査室に利用していました。

③は事務所です。所長以下職員が引揚援護庁など関係機関との連絡等を取っていました。

④の検疫所二号浴室は、送還者や援護所の倉庫として利用していました。

⑤は渡り廊下です。各施設が渡り廊下でつながっていました。

(5) 横浜援護所における「ドイツ人等の送還」の実例【日程・食事について】

ドイツ人等は11月27日に横浜援護所に到着後、短い人で11日間、長い人で23日間滞在されました。

また、70人が到着した11月27日の献立に関する資料が残っています。

<ドイツ人等送還業務日程表>

<献立表の一例(11月27日分)>

(6) 横浜援護所における「ドイツ人等の送還」の実例【まとめ】

結果として、横浜援護所に11月27日に到着した70人のドイツ人等のうち、一番早い方で12月7日に5人が退所しています。5人のうち、ドイツ人2人は日本国内に居住するために退所、また、ハンガリー人3人は、神戸港からオーストラリアへ向かいました。以後、8回の退所があり12月19日をもって送還業務は終了します。

なお、ドイツ人等の送還の最初は昭和22年(1947年)2月で、1,069人が輸送船「マリン・ジャンパー号」で帰国しました。続いて第二次が同年8月に807人、第三次は昭和23年(1948年)3月に27人が羽田空港から飛行機で祖国に向かいました。

送還者の様子について『戦時下 日本のドイツ人たち』(2003年/上田浩二、荒井訓 著)によれば、送還したドイツ人の発言が次のように書かれています。「私は47年まで日本にいたが、アメリカ軍によって本国に送還された。このときに持っていくことが許されたのは、自分が持つことのできる範囲だけだった。それ以上のものはすべて没収された。お金に関しても同じだった。一人につき750円、当時の換算率で500マルクほどが与えられた。そのうえ一年後に[通貨改革によって]このお金の価値は10分の1になってしまった。」と厳しい体験を語っています。本国への送還は第一次より第二次の方が緩和されていたようです。昭和24年の事例は送還が始まって2年が経っていますので、大分緩和されていたことが推測できます。

横浜援護所での出来事に関しては、引揚者や送還者の感想が『続・引揚援護の記録』(1955年/厚生省引揚援護局 編)の中で、次のように書かれています。 「風光めいびという言葉にふさわしい環境は、外界から切り離された別天地である。心傷ついて故国に辿りついた引揚者は、ここにどれだけ心なごむ思いをしたことであろうか。長年日本に住みついて平和にすごした多くの外国人たちが、心ならずも、日本を離れなければならない事情に逢着し、日本における最後の夜をここですごし祖国へ帰っていった。ある者は、ここの類いまれな環境の美しさに『魂の平和をとりもどした』と告白している。」

この『長濱』の地は、明治の時代から国籍に関わりなく多くの人々を受け入れ、傷ついた心を永年にわたり癒し続けてきました。しかし、時代の変化とともに歴史の表舞台から去りつつも、また、新しい時代の中で、しっかりその重みを刻み続けています。

参考文献

検疫制度百年史(厚生省公衆衛生局)

援護所史(厚生省・援護所 昭和30年3月)

続・引揚援護の記録(1955年厚生省引揚援護局)

引揚げ援護の三十年の歩み(昭和52年厚生省援護局)

氷川丸の写真(中島三郎助と遊ぶ会)

浦賀港引揚船関連写真資料集(平成16年横須賀市)

昭和28年8月8日 毎日新聞

昭和28年8月9日 朝日新聞

昭和24年実施日本経由帰国獨人送還業務書類 横浜援護所(横浜検疫所)

戦時下日本のドイツ人たち(2003年上田浩二、荒井訓)