��㌟�u�� �H�i�Ď���

�d�b�ł̂��₢���킹��TEL.06-6571-3523

��552-0021 ���s�`��z�`�S���ڂP�O�ԂR��

- �g�b�v�y�[�W �@�@�@�@

- �͂��߂Ă̕��� �@�@�@�@

- �͏o�葱�� �@�@�@�@

- �A���H�i���W�Q�l��� �@�@�@�@

- ���O�A�����k

- �����N

�A���H�i���W�Q�l���

�@�A������H�i�����H�i�q���@�ɓK�����Ă��邩�A�������K�v�Ȃ��̂����A���Ҏ��������O�Ɋm�F���Ă����������߂̏������̃y�[�W�ɂ܂Ƃ߂܂����̂ŁA�Q�l�Ƃ��Ă����p���������B�ڎ����N���b�N����ƁA���̍��ڂɃW�����v���܂��B

�P�@�͏o�W

�i�P�j�͏o���K�v�ȐH�i���̒�`�Ƃ�

�i�Q�j�͏o���K�v�Ȃ�������Ƃ�

�Q�@���ޗ��A�Y����

�i�P�j�L�ŁA�L�Q�����̊m�F

�i�Q�j�q���ؖ����̓Y�t���K�v�Ȃ���

�i�R�j���{�Ŏg�p�ł���H�i�Y����

�i�S�j�H�i�Y�����̎g�p�

�i�T�j���i����

�R�@�_��A�����Y�����A�����p���i

�i�P�j�_�̎g�p��

�i�Q�j�c����̊m�F

�S�@�H�i�̋K�i�

�i�P�j�H�i��ʂ̐����K�i

�i�Q�j�H�i��ʂ̐����A���H�y�ђ����

�i�R�j�H�i��ʂ̕ۑ��

�i�S�j�H�i�ʂ̋K�i�

�T�@�A�����H�H�i�̎���Ǘ��Ɋւ���w�j�i�K�C�h���C���j

�i�P�j����Ǘ��Ɋւ���K�C�h���C��

�i�Q�j�`�F�b�N���X�g

�U�@�Y�����̋K�i�

�i�P�j�����K�i�E�ۑ��

�i�Q�j�����

�i�R�j�g�p�

�V�@���A�e���̋K�i�

�i�P�j��ʋK�i

�i�Q�j�ގ��ʋK�i

�i�R�j�p�r�ʋK�i

�i�S�j�����

�i�T�j�������ɂ�������S���m�ۂɊւ���w�j�i�K�C�h���C���j

�W�@��������̋K�i�

�i�P�j�������ᖔ�͂��̌��ޗ��̋K�i

�i�Q�j�����

�X�@���y�ѓ����i�̐����K�i��

�i�P�j�ΏۂƂȂ�H�i

�i�Q�j�����̐����K�i�A�������

�i�R�j�����̊��͗e���̋K�i�y�ѐ����

�P�O�@�����W

�i�P�j�������ߑΏەi�ڂ̊m�F

�i�Q�j���������i�ڂ̊m�F

�i�R�j�A���Ҏ��炪�K�i���ɓK�����Ă��邩�m�F����ׂ�����

�i�S�j�ߋ��̐H�i�q���@�ᔽ����

�i�T�j���̑��ʒm���Ō��������K�v�Ȃ���

�P�P�@�H�i���̕\��

�i�P�j�H�i�\���@

�i�Q�j���̑��̕\���W

�P�Q�@���̑��֘A�@��

�P�@�͏o�W

�i�P�j�͏o���K�v�ȐH�i���̒�`�Ƃ�

�@�H�i�q���@��S���ł́A�e�i�ڂ��ƂɈȉ��̂Ƃ����`���K�肵�Ă��܂��B

| �i�� | ��` |

|---|---|

| �H�i | �S�Ă̈��H���������B�������A���i�A��Ë@�퓙�̕i���A�L�����y�ш��S���̊m�ۓ��Ɋւ���@���i���a35�N�@����145���j�ɋK�肷����i�A��O�i�y�эĐ���Ó����i�́A������܂܂Ȃ��B |

| �Y���� | �H�i�̐����ߒ��ɂ����Ė��͐H�i�̉��H�Ⴕ���͕ۑ��̖ړI�ŁA�H�i�ɓY���A���a�A�Z�����̑��̕��@�ɂ���Ďg�p���镨�������B |

| ��� | ���H��A���ۂ���A���̑��H�i���͓Y�����̍̎�A�����A���H�A�����A�����A�^���A��A���͐ێ�̗p�ɋ�����A���A�H�i���͓Y�����ɒ��ڐڐG����@�B�A���̑��̕��������B�������A�_�Ƌy�ѐ��Y�Ƃɂ�����H�i�̍̎�̗p�ɋ������@�B�A���̑��̕��́A������܂܂Ȃ��B |

| �e�� | �H�i���͓Y���������A���͕��ł��镨�ŁA�H�i���͓Y����������ꍇ���̂܂܂ň����n�����̂������B |

�y���@���z

�E�H�@�i�c���̂܂܂ň��H�ł��镨���͉��H�������͒������邱�Ƃɂ���Ĉ��H�ł��镨�������܂��B

�E�Y�����c�H�i�̐����̉ߒ��ɂ����Ė��͐H�i�̉��H�������͕ۑ��̖ړI�Ŏg�p����镨�ŁA������̏ꍇ���ŏI���i�Ɏc��������̂Ɍ��肳��܂���B�Y�����ł��邩�ۂ��͎g�p�̕��@�̌`�Ԃ�₢�܂���B

�E��@��c���H���Ƃ́A�R�b�v�A���q�A�͂��A�X�v�[���Ȃǒ��ڈ��H���Ɏg�p������������܂��B���ۂ���Ƃ́A��A�܂ȔA��A�t���C�p���Ȃǒ������Ɏg�p������������܂��B��L�ȊO�̊��Ƃ́A�H�i���͓Y�����̐������Ɏg�p����A���A�H�i���͓Y���������ڐڐG����@�B�A���������܂��B���p���@�Ȃǂ̐����@�B�ށA�����̂��߂̃R���e�i�A�^������P�[�X�Ȃ�

�E�e���c�H�i���͓Y�����ɒ��ڐڐG���A�H�i���͓Y���������A���邢�͕�ރr���A�ʁA���A�܁A����Ȃǂ�����A�H�i���͓Y���������A���邢�͕��Ԃ��̂܂܂ŏ���҂Ɏ������̂ł��B

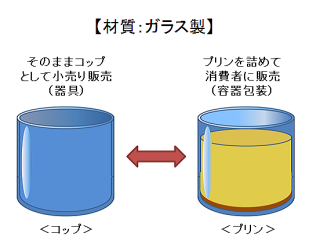

�y���Ɨe���̈Ⴂ�z

�@�����ގ��A�`��̂��̂ł����Ă��A���̎g�p�ړI�ɂ����e�����ɕ�����܂��B���������������̕ۑ��e��ł����Ă��A�����X���ł��̂܂ܔ̔�����ꍇ�́A���ƂȂ�A�ۑ��e����ɐH�i�����Ă������҂Ɏ���ꍇ�́A�e���ƂȂ�܂��B

�@�@�@�s�C���[�W�}�t

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�������ގ��E�`��̂��̂ł����Ă��A�g�p����ړI�ɂ��

�@�@�@�@�@�@�u���v�Ɓu�e���v�ɋ�ʂ���܂��B

�i�Q�j�͏o���K�v�Ȃ�������Ƃ�

�@�H�i�q���@��U�W���P���̏��p�K��ɂ��A���c�����ڐG���邱�Ƃɂ�肻�̌��N�Ȃ������ꂪ������̂Ƃ��Č����J����b�y�ѓ��t������b�̎w�肷�邨�����Ⴊ�͏o�̑ΏۂƂȂ�܂��B

�y�͏o���K�v���w�肨�������z

�P�@���c�������ɐڐG���邱�Ƃ����̖{���Ƃ��邨������

�Q�@�A�N�Z�T���[�����i���c�����A�N�Z�T���[�Ƃ��ėp���邪���������B�j�A�����G�A�N���オ��A���߂�A�܂莆�A���炪��A�m�炪���i���ɐڐG����\�����Ȃ����̂������B�j�A�݂��A�d�b�����A���������A�l�`�A�S�y�A�敨�����A���D�A�u���b�N�����A�{�[���A�܂܂��Ƃ����

�R�@��L�Q�̂�������Ƒg�ݍ��킹�ėV�Ԃ�������

�@

�@�w�肨������Ɋւ���p���`�́A�����J���ȃz�[���y�[�W�����Q�Ƃ��������B

�@���u�w�肨������͈͓̔��Ɋւ���p���`�v�i�o�c�e�j�i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�@��L�p���`�œ͏o�̗v�ۂ��s���ȏꍇ�́A�A���H�i���k�w�����Ɏ��O�ɑ��k���Ă��������B���k���@�͓��z�[���y�[�W�́u���O�A�����k�v���m�F���Ă��������B

���̃y�[�W�̐擪�ց�

�Q�@���ޗ��A�Y����

�@�����ғ�������肵�����ޗ��\����A�g�p����Ă��錴���y�ѓY�������A���ł�����̂��ǂ����m�F���܂��B

�i�P�j�L�ŁA�L�Q�����̊m�F

�@�����ɗL�ŁA�L�Q�������܂܂�Ă���ꍇ�A�����A�A�����邱�Ƃ��ł��܂���B�i�H�i�q���@��U���R���̋K��ɂ��܂��B�j

�@���R�E�ɂ͗L�ŁA�L�Q�������܂ނ��̂����������݂��邱�Ƃ���A����猴�����g�p���Ă��Ȃ����`�F�b�N����K�v������܂��B�A���H�i�ł悭�����̓I�ȗ���ȉ��Ɏ����܂��B

�@

�A�@�����R���̂���

�@�@�t�O���P

�A�@�V�K�e���ŋ��i�I�j�J�}�X�A�o���n�^�A�o���t�G�_�C�Ȃǁj���Q

�B�@�A�u���\�R���c�A�o�����c

�C�@���L�i�G�]�o�C�Ȋ��L�F�q���G�]�{���A�G�]�{�����h�L�Ȃǁj���R

�C�@�A���R���̂��́i�ۗނ��܂ށB�j

�@�@�V�A���������ܗL�A���i�V�A���ܗL���ށA�L���b�T�o�A�ǐm�Ȃǁj���S

�A�@���[�s�������T

�B�@�L�m�R��

�@�@

�i�Q�l�j

�@���R�ł̃��X�N�v���t�@�C���i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���P�@�t�O

�@�t�O�̗A�������́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B

�P�j���{�C�A�݊C�A���C�y�ѓ��V�i�C�ŋ��l���ꂽ���ƁB

�Q�j�A���ł���t�O�i�Q�P��j�ł��邱�ƁB

�@�N�T�t�O�A�R�����t�O�A�q�K���t�O�A�V���E�T�C�t�O�A�}�t�O�A���t�O�A�A�J���t�O�A�g���t�O�A�J���X�A�V�}�t�O�A�S�}�t�O�A�J�i�t�O�A�V���T�o�t�O�A�N���T�o�t�O�A�����g�t�O�A�T���T�C�t�O�A�C�V�K�L�t�O�A�n���Z���{���A�q�g�d���n���Z���{���A�l�Y�~�t�O�A�n�R�t�O

�R�j����̊ӕʂ�e�Ղɂ��邽�߂��������s��Ȃ����������P�ɓ����݂̂����ׂď������������ł��邱�ƁB

�S�j�A�o���̌��I�@�ւɂ��쐬���ꂽ�ؖ�����Y�t���邱�ƁB

���ؖ����e�F�t�O�̎�ށi�w���j�A���l�C��A�q���I�ɏ������ꂽ�|

�T�j�Ⓚ���ꂽ�t�O�́A�}�������@�ɂ�蓀������A�ቷ�i-18���ȉ��j�ŕۊǂ��ꂽ���̂ł��邱�ƁB

���ڍׂɂ��ẮA�u�͏o�葱���v�́u�q���ؖ������K�v�Ȃ����v���������������B

���Q�@�V�K�e���ŋ�

�@�n�^�ȁA�t�G�_�C�ȁA�J�}�X�ȁA�t�G�t�L�_�C�Ȃ̋��y�т��̉��H�i��A������ꍇ�́A����̊w�����m�F���A�A�����\���ǂ����m�F���Ă��������B

�@�Q�l�܂łɗA�����ł��Ȃ����퓙�����L�̂Ƃ���f�ڂ��܂��B

�P�j�A����F�߂Ȃ�����

�@�A�J�}�_���n�^�A�A�}�_���h�N�n�^�A�I�j�J�}�X�A�o���n�^�A�o���t�G�_�C�A�t�G�h�N�^���~�i�q���t�G�_�C�j�A�A�I�m���n�^�A�I�W���o���n�^�A�}�_���n�^�A�I�I���J�}�X

�Q�j�����t���ŗA����F�߂Ă��鋛��

���A�o�����̓���C����ŕߊl���ꂽ���킪��H����A���H���ł̔������Ȃ����Ƌy�уV�K�g�L�V���̌��������{�����łł��邱�Ƃ��ؖ�����ꂽ����

�@�L�c�l�t�G�t�L�A�C�b�e���t�G�_�C�A�j�Z�N���z�V�t�G�_�C�A�A�I�`�r�L�A�i�~�t�G�_�C�A�A�J�}�c�_�C�A�n�}�t�G�_�C

���V�K�e���ŋ��ł͂Ȃ����ƁA���n�ň�ʂɐH�p�Ƃ���H���ł��������Ă��Ȃ����Ƃ̏��ޒ�o���������

�@�R�u�t�G�_�C

�����̑��̃V�K�e���ŋ����^���鋛��͌ʂɔ��f���܂��̂ŁA�w���A���n�ŐH�K���A�H���Ŕ����Ȃǂ̎������������A���O�ɗA�����k�����Ă��������B

���R�@�G�]�o�C�Ȋ��L

�@�s�̕i�̓c�u�L�Ƃ��ė��ʂ��Ă���B

�@�G�]�o�C�Ȋ��L�̑����́A���t�B�Ƀe�g���~���Ƃ����L�ŕ������܂܂�Ă��܂��B�����G�]�o�C�Ȋ��L��A������ꍇ�́A�A����A����҂��i�H����O�܂łɑ��t�B����������K�v������܂��B

�@�܂��A�G�]�o�C�Ȋ��L�̉��H�i�i�h�g���j��A������ꍇ�́A���t�B����������Ă��邱�Ƃ��H�����Ŏ����K�v������܂��B

�@

���S�@�V�A���������ܗL�A���i�V�A���������ܗL���ށA�L���b�T�o�A�ǐm�Ȃǁj

�@�_�z���̂����Z�x�ɊܗL����H�i�ŁA�A�����Ɍ������K�v�ƂȂ�܂��B

�P�j�V�A���������ܗL���ށi�T���^�j���A�T���^�s�A���A�o�^�[���A�x�M�A���A�z���C�g���A���C�}���Ƃ����܂��B�j

���A�����A�V�A���������̌������ߑΏېH�i�ł��B500ppm���Č��o���ꂽ�ꍇ�͗A�����邱�Ƃ��ł��܂���B

���V�A�������������o���ꂽ�ꍇ�A������̌����ȊO�Ɏg�p���邱�Ƃ͂ł��܂���B

�Q�j�L���b�T�o�y�т��̉��H�i�i�ł�Ղ�������B�j

���A�����A�V�A���������̌������ߑΏېH�i�ł��B10ppm���Č��o���ꂽ�ꍇ�͗A�����邱�Ƃ��ł��܂���B

�R�j�V�R�ɃV�A�����������ܗL���邱�Ƃ��m���Ă���H�i�y�т��̉��H�i

����ȐH�i�������̎��A�ǎq�̎�q�A�~�̎�q�A�r�^�[�A�[�����h�A�L���b�T�o�̗t�A�т�̎�q�Ȃ�

���A���̓s�x�A�V�A���������̌������w�����܂��B10ppm���Č��o���ꂽ�ꍇ�͗A�����邱�Ƃ��ł��܂���B�������A10ppm���Č��o���ꂽ�ꍇ�ł����Ă��A�����ɂ����钲���E���H���ɂ��A�ŏI���i�ɂ����ăV�A���������̐ێ�ʂ��ጸ����邱�Ƃ��m�F�ł���A���̌���ł͂���܂���B

������p�����Ƃ��ėA�������ꍇ�́A��L�̌������s�v�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�����ɂ����Ẳ��H���@�A�ŏI���i�ւ̃V�A�������������o����Ȃ����Ƃ̏�������A���O�ɗA�����k���Ă��������B

�@

���T�@���[�s�����i�}���ȃ��s�i�X���iLupinus�j�j

�@�哤�A�����M�[��������邽�߂̑�p�H�i�Ƃ��ă��[���b�p���ŗ��p����Ă��܂��B�A���J���C�h���ܗL���Ă��邽�߁A���{�ł͍��B�Y�X�C�[�g���[�s�����ŁA���A���傤���̐��������p�ȊO�͗A�����邱�Ƃ��ł��܂���B����ȊO�̂��̂Ń��[�s�������܂܂�Ă��鐻�i�͗A���ł��܂���B

�i�Q�j�q���ؖ����̓Y�t���K�v�Ȃ���

�E�H��

�E�H�����i

�E��

�E�����i

�E���H�p�̂���

�E�ӂ�

�@���q���ؖ������K�v�Ȃ���

�i�R�j���{�Ŏg�p�ł���Y����

�@�����ғ�������肵�����ޗ��ɓY�������g�p����Ă���ꍇ�A���̓Y���������{�Ŏg�p�ł�����̂��m�F���Ȃ���Ȃ�܂���B���{�Ŏg�p�ł���Y�����́A�����A�l�̌��N�Ȃ������ꂪ�Ȃ��ꍇ�Ƃ��ē��t������b����߂����̂Ɍ����Ă��܂��B

���H�i�Y�����̊T�v�ɂ��ẮA���������i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���g�p�ł���Y�����̊m�F���@

�@�@�w��Y�����i���t������b���g�p��F�߂��Y�����j���X�g�Ŋm�F����B

�w��Y�������X�g�i�H�i�q���@�{�s�K���ʕ\��P�j�i���v���c�@�l���{�H�i���w�����U�����c�z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�A�@�����Y�������i������V�R�Y�����j����Ŋm�F����B

�����Y���������i���v���c�@�l���{�H�i���w�����U�����c�z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���킪���ɂ����čL���g�p����Ă���A�����H�o����������̂́A��O�I�Ɏg�p�A�̔������F�߂��Ă���A�����Y��������Ɏ��ڂ���Ă��܂��B

�B�@�����������g�p���Ă���ꍇ�A��L�@�Łu�G�X�e���ށv���̈ꊇ���̂Ŏw�肳��Ă���P�W�ނ̕��ނ̂ǂ�ɊY�����邩�m�F����B

���P�W�ލ������X�g�y�o�c�e�Łz�i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�@�@�`�B�Ɍf�ڂ��ꂢ�Ă��Ȃ��Y�����i�V�R�����y�ш�ʂɐH�i�Ƃ��Ĉ��H�ɋ�����Ă��镨�ł����ēY�����Ƃ��Ďg�p�������̂������B�j�́A�g�p�A�A�����邱�Ƃ��ł��܂���B

�����̑��̓Y����

�C�@�V�R����

�@���A�����瓾����V�R�̕����ŁA�H�i�ɍ����t����ړI�Ŏg�p�������̂ł��B

�@��F�o�j���r�[�����獁�C�����𒊏o�����o�j�������Ȃ�

�y�Y�����̗Ꭶ�z

���V�R������������X�g�i���v���c�@�l���{�H�i���w�����U�����c�z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�D�@��ʈ��H���Y����

�@��ʂɈ��H�ɋ�����Ă��镨�œY�����Ƃ��Ďg�p�������̂ł��B

�@��F�������ʏ`�Ȃǂ̉ʏ`�⊦�V�Ȃ�

�y�Y�����̗Ꭶ�z

����ʂɐH�i�Ƃ��Ĉ��H�ɋ�����Ă��镨�ł����ēY�����Ƃ��Ďg�p�����i�ڃ��X�g�i���v���c�@�l���{�H�i���w�����U�����c�z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�i�S�j�H�i�Y�����̎g�p�

�@��L�i�R�j�̇@�`�B�Ŏg�p�ł���Y�����ł��邱�Ƃ��m�F�ł���A�ΏۂƂȂ�H�i�ɂ��̓Y�������g�p�ł�����̂��A�܂��A�g�p�ʂ���ȓ��ł���̂����m�F���Ă��������B�Ȃ��A��L�i�R�j�̇D�i��ʈ��H���Y�����j�ł����āA���F���Ƃ��Ďg�p������̂́A�Y�����̎g�p����A�u���F���i���w�����i�������j�v�̋K�����܂��i���L�̃��X�g�ɋL�ځj�B

���Y�����g�p����X�g�i�������Y�������܂ށj�i���v���c�@�l���{�H�i���w�����U�����c�z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���g�p��̊m�F���@

�@�@���X�g�̎g�p��̍��̉E���u�g�p�����v�ɂ����āA�g�p�����̒�߂��Ȃ����m�F����B

�\�L�� �E�`�Ɏg�p���Ă͂Ȃ�Ȃ�

�E�`�ȊO�Ɏg�p���Ă͂Ȃ�Ȃ�

�E�`�i�ړI�j�ȊO�̎g�p�s��

�E�`�ȊO�̗p�r�Ɏg�p���Ă͂Ȃ�Ȃ�

�E�`�Ɍ����E�ŏI�H�i�̊����O�ɕ������A���͏������邱��

�E�ŏI�H�i�̊����O�ɒ��a���͏������邱��

�E�ŏI�H�i�O�ɏ������邱��

��L���e�̏ꍇ�́A�����A���a�A����������Ă��邩�m�F����K�v������܂��B

�A�@���X�g�̎g�p��̍��̍����u�g�p�ł���H�i���v�ɂ����āA�A�����悤�Ƃ���H�i���Y��������̂��m�F����B�̏ꍇ�ŁA�@�̐������Ȃ����̂́A�S�Ă̐H�i�Ɏg�p�ł��܂��B

�B�@�A�őΏېH�i���������ꍇ�A���X�g�̎g�p��̍��̒����u�g�p�ʓ��̍ő���x�v�Ɏg�p�ʖ��͎c���ʂ��K�����Ă��邩�m�F����B

���g�p����c���������܂��B

�g�p� �H�i�ւ̍ő�g�p�ʂ��K�肵�Ă��܂��B

1.0g/kg�ƋL�ڂ���Ă���ꍇ�́A�H�i1kg�ɂ�1.0g�܂Ŏg�p�ł���Ƃ������Ƃł��B�c��� �����i�Ɏc���\�ȍő�ʂ��K�肵�Ă��܂��B��ɐ������ɋC���╪������Y�����ɂ��̋K�肪�K�p����Ă��܂��B

�ő�c����0.070g/kg�ƋL�ڂ���Ă���ꍇ�́A�H�i1kg�ɂ�0.070g�ȉ��̎c���ʂɂȂ�悤���������s��Ȃ���Ȃ�܂���B

�����_���ނ́A��_�������Ƃ��Ă̎c���ʂ���ƂȂ��Ă��܂��B���̊����g/kg�����Ƃ���A�c���ʂ�1kg�ɂ���g�ł���Ɗ�l���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�i��j�5.0g/kg�����̏ꍇ

�@�@�@�c���ʁi���o�ʁj ��4.9g/kg�@�~5.0g/kg�@

�i�T�j���i����

�@���i�A��Ë@�퓙�̕i���A�L�����y�ш��S���̊m�ۓ��Ɋւ���@���i���i��Ë@�퓙�@�j�̑ΏۂƂȂ邩�m�F����K�v������܂��B���ޗ��Ɉ��i�������g�p����Ă��Ȃ����A�܂��A�\���Ɉ��i�I�Ȍ��\���ʂ�W�ڂ����Ă��Ȃ����m�F���Ă��������B

�@���i��Ë@�퓙�@�ɊY�����邩�ۂ��ɂ��ẮA���L�̒S�������ɖ₢���킹���������B�m�F��́A�ݕ��̓����ɂ��قȂ�܂��B

�A�@�A���O�ݕ��̏ꍇ

�@�e�s���{���֘A�����i�S���j��

�@��㌟�u���H�i�Ď��ےS�����Ǔ��{���֘A�����̘A����́A���y�[�W�́u�P�Q�@���̑��֘A�@�߁v���Q�Ƃ��Ă��������B�f�ڐ�Ɂ��W�����v

�C�@�����ݕ��̏ꍇ

�@�@���É��ŊֈȐ��̐Ŋցi����n��Ŋւ������B�j�Œʊւ�������

�@�@�ߋE�����ǁ@�Ď���劯

�@�@�@�d�b�F06-6942-4096

�@�@�@FAX�F06-6942-2472

�@�@�@���ߋE�����ǃz�[���y�[�W��

�A�@���فA�����A���l�ŊւŒʊւ�������

�@�@�֓��M�z�����ǁ@�Ď���劯

�@�@�@�d�b�F048-740-0800

�@�@�@FAX�F048-601-1336

�@�@�@���֓��M�z�����ǃz�[���y�[�W��

�B�@����n��ŊւŒʊւ�������

�@�@��B�����lj��ꖃ�����x���@�Ď���劯

�@�@�@�d�b�F098-854-2584

�@�@�@FAX�F098-834-8978

�@�@�@����B�����ǃz�[���y�[�W��

���Q�l�z�[���y�[�W

�@�@���i�̔��f�Ɋւ����i�H��敪�̊m�F�j

�@���i�ɊY�����邩�ۂ��̔��f���������Ă��܂��B

�@�Q�l�ʒm�i�����F�������i�̎w�������ɂ��āj���m�F���Ă��������B

�@�ʒm�����������i�o�c�e�j�i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j�@

�A�@�����i�Ƃ��Ďg�p����鐬���{���i���ޗ��j�ł��邩�ۂ����m�F

�@���̃��X�g�Ɍf�ڂ���Ă��錴�ޗ��́A���i�����ƂȂ�܂��̂ŁA���i��Ë@�퓙�@�̑ΏۂƂȂ�A�H�i�q���@�̑ΏۊO�ƂȂ�܂��B

�@���X�g�������F�������i����i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j�����ɂ���i�Q�l�j�֘A�ʒm�́u�i�Q�l�j�ʓY�P�D�����i�Ƃ��Ďg�p����鐬���{���i���ޗ��j���X�g�v���m�F���Ă��������B

�B�@�u�u���i�I���\���ʂ�W�ڂ����Ȃ�������i�Ɣ��f���Ȃ������{���i���ޗ��j�v�̐H�i�q���@��̎戵���̉����ɂ��āv�̈ꕔ�����ɂ��āj�́A���������i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�C�@������u���N�H�i�v�̃z�[���y�[�W�́A���������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�@�@������u���N�H�i�v�̈��S���Ɋւ����i�W�@�ߓ��j�́A���������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�D�@�w�萬�����ܗL�H�i�i�R���E�X�E�t�H���X�R���[�A�h�I�E�����A�v�G�����A�E�~���t�B�J�y�уu���b�N�R�z�V���j��A������ۂ́A�������͉��H�̊�ւ̓K���m�F�����������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�E�@���N�H�i�Ȃǂ���̔����֎~����Ă���H�i���ł͂Ȃ����A���N��Q���������Ă��鎖��Ɠ���̂��̂ł͂Ȃ��A�����F�������i�����o���ꂽ���̂ł͂Ȃ����A�����Ċm�F���Ă��������B

�@�̔����֎~����Ă���H�i���́A���������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�@���N��Q���́A���������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�@�����F�������i���́A���������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�F�@�喃����P�V�̎����̖���ɌW��⍇���i�A�����̂b�a�c���i�i�b�a�c�I�C���j�̑喃����@�Y�ۂɊւ���⍇���j�ɂ��ẮA���������i�֓��M�z�����ǖ��������j

�R�@�_��A�����Y�����A�����p���i

�@�H�i���Ɏc������_��Ȃǂ��A�l�̌��N�Ȃ������ꂪ�Ȃ��悤�S�Ă̔_��A�����Y�����A�����p���i�i�ȉ��A�u�_�v�Ƃ����B�j�ɂ��āA�c������ݒ肳��Ă��܂��B�@�c����́A���t�{�H�i���S�ψ���ɂ����Đl���ێ悵�Ă����S�ƕ]�������ʂ͈͓̔��ŁA�H�i���Ƃɐݒ肳��Ă��܂��B���̊���Ĕ_���c������H�i�̗A���A�̔����́A�����֎~����Ă��܂��i������u�|�W�e�B�u���X�g���x�v�j�B

�@�c���_�̊T�v�ɂ��Ă����������i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�i�P�j�_�̎g�p��

�@�_�̎g�p�̊m�F�ɂ��ẮA��݂����Ɉ�ĕ��́i��x�ɑ����̍��ڂ��������邱�ƁB�j�Ŕ_�̌��������{����̂ł͂Ȃ��A�ȉ��̎菇�ɂ��A�܂��͌��n�����ҁA�A�o�ғ��Ɋm�F���Ă��������B

�A�@���n�Ŏg�p����Ă���_�̎g�p�i�p�@�A�p�ʁj���m�F����B

�C�@���Ӕ_�n������̔_�̔�U�E�����Ȃǂ̗L�����m�F����B

�E�@�ۊǁA�A�����ɎE���ܓ��̎g�p�̗L�����m�F����B

�@

�@��L�g�p�����l�������_�̌��������{����邱�Ƃ��]�܂����B

�i�Q�l�j�A�����H�H�i�̎���Ǘ��Ɋւ���w�j�i�K�C�h���C���j�i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�i�Q�j�c����̊m�F

�@�H�i���Ɏc������_�̌��x�ʂɂ��āA�ȉ����Q�l�Ɋm�F���Ă��������B

�A�@�H�i�ɊܗL�i���o�j�������̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��_���m�F����B�@�@

�E�H�i�ɂ����ĕs���o�Ƃ����_�ꗗ�i���v�Вc�@�l���{�H�i���w�����U�����c�z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

����L�ꗗ�ɊY������_��́A�H�i���猟�o����Ă͂Ȃ�܂���B

�C�@�c���_�̊�l���m�F����B

�E�H�i�Ɏc������_��A�����p���i�y�ю����Y�����̌��x�ʈꗗ�i���v�Вc�@�l���{�H�i���w�����U�����c�z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�@���̃z�[���y�[�W�Ŕ_�ʁA�H�i�ʂɊm�F���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�_�Y���ɂ��ČʂɐH�i�����Ȃ��ꍇ�́A���y�[�W�̉E���́u�_�Y�����̐H�i���ޕ\�v�ɂ��Y������H�i�����m�F�ł��܂��B

�E�_�Y�����̐H�i���ޕ\�i���v�Вc�@�l���{�H�i���w�����U�����c�z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�E�@�R�������y�э����R�ۍ܂ɂ��ẮA��L�C�̌��x�ʈꗗ�Ɋ���Ȃ��ꍇ�́A�ܗL�i���o�j���Ă͂Ȃ�܂���B

���H�i��ʂ̐����K�i�u�H�i�́A�R���������͉��w�I�����i����R�ې��������ܗL���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v���K�p����܂��B

�G�@��L�C�i�E�ɊY��������̂͏����B�j�Ŏc�������߂��Ă��Ȃ����̂ɂ��ẮA�ꗥ��i0.01ppm�j���K�p����܂��B

�I�@�l�̌��N�Ȃ�������̂Ȃ����Ƃ��ď�L�G�̋K���菜�O����镨�����m�F����B

�E�l�̌��N�Ȃ�������̂Ȃ����Ƃ��ċK���菜�O����Ă��镨���ꗗ�\�i���v�Вc�@�l���{�H�i���w�����U�����c�z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

����L�ꗗ�ɊY�����镨���́A�ꗥ��i0.01ppm�j���K�p����܂���B

���̃y�[�W�̐擪�ց�

�S�@�H�i�̋K�i�

�@�H�i�q���@��P�R���ɂ��A���t������b�́A���O�q���̌��n����̔��p�̐H�i�ɂ��āA�������̊���͐����K�i���߂Ă��܂��B���̊���͋K�i�ɍ���Ȃ��H�i�́A�����A�̔��A�A�������֎~����Ă��܂��B���ꂼ��̋K�i���͊�ɂ��ẮA�ȉ����Q�l�Ɋm�F���Ă��������B�Ȃ��A���y�ѓ����i�ɂ��ẮA��q�̂X�ŕʓr�������Ă��܂��B

�i�P�j�H�i��ʂ̐����K�i

�@�H�i�̐����ɂ��āA�R���������A��`�q�g�����H�i�A�c���_��A���ː������̋K�i���ݒ肳��Ă��܂��B

�@�H�i��ʂ̐����K�i�́A����Ғ��z�[���y�[�W�Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��܂��B

���������i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�@�܂��A�R���������A�c���_��ɂ��ẮA�{�y�[�W�́u�R�@�_��A�����Y�����A�����p���i�v�́u�i�Q�j�c����̊m�F�v���m�F���Ă��������B

���c����̊m�F�@�ɃW�����v

�i�Q�j�H�i��ʂ̐����A���H�y�ђ����

�@�H�i�̐������ɂ��āA���ː��Ǝ˂̌����֎~�A�H�p�s�K�{���̎g�p�֎~�A���H�p����ނ̒����p���̊�A���̊댯���ʂ̏����A���̑��y�ѓؓ��̉��M�����Ȃǂ̊����߂��Ă��܂��B

�@�H�i��ʂ̐����A���H�y�ђ�����́A����Ғ��z�[���y�[�W�Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��܂��B���������i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�i�R�j�H�i��ʂ̕ۑ��

�@�H�i�̕ۑ��ɂ��āA�H�i�ۑ��p�̕X��̊�A�R�������̎g�p�֎~�A���ː��Ǝ˂̋֎~����߂��Ă��܂��B

�@�H�i��ʂ̕ۑ���́A����Ғ��z�[���y�[�W�Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��܂��B

���������i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�i�S�j�H�i�ʂ̋K�i�

�@��L�i�P�j�`�i�R�j�Ƃ͕ʂɁA�ʂɐH�i�̐����K�i�A�����E���H��A�ۑ������߂��Ă��܂��B

�@�ʋK�i��͈ȉ��̂Ƃ���ł��B�����K�i���������Q�Ƃ��₷���܂Ƃ߂Ă��܂��̂ŁA�ꕔ�ȗ����Ă��܂��B�����Ȃ��̂ɂ��ẮA��q�̏���Ғ��z�[���y�[�W���������������B

�A�@����������

�C�@������������

�E�@�X��

�G�@�X��

�I�@�H���y�ь~���i���H�p�H���y�ѐ��H�p�Ⓚ�~���������B�j

�J�@���H�p�H���i���̐H���i�����������B�j�ł����āA���H�p�Ƃ��Ĕ̔�������̂Ɍ���B�j

�L�@�H����

�N�@���t�A�����y�ь���

�P�@�H�����i

�R�@�~�����i

�T�@�����˂萻�i

�V�@������A�������y�т��炱�i�X�P�\�E�_���̗����������������̂������B�j

�X�@��ł���

�Z�@��ł���

�\�@���H�p�N�����

�^�@���H�p����

�`�@���V

�c�@���ށA���ދy�і��

�e�@������

�g�@����

�i�@���Ȃ߂��

�j�@�Ⓚ�H�i

�k�@�e���l�������M�E�ېH�i

���H�i�ʂ̋K�i��ɂ��ẮA����Ғ��z�[���y�[�W�ł��m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���������i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���̃y�[�W�̐擪�ց�

�T�@�A�����H�H�i�̎���Ǘ��Ɋւ���w�j�i�K�C�h���C���j

�i�P�j����Ǘ��Ɋւ���K�C�h���C���@����20�N1���ɔ������������Y�Ⓚ�M���E�U�ɂ����Ŏ��Ă��A�A�����H�H�i�̈��S���m�ۍ�̈�Ƃ��āA�A���Ҏ��g�ɂ��A�A�o���i�K�ł̊Ǘ�������ړI�Ƃ����w�j�i�K�C�h���C���j���A�����J���Ȃɂ����ĕ���20�N6���ɍ��肵�Ă��܂��B

�@���̃K�C�h���C���́A�A�����H�H�i�̗A�o���ł̌��ޗ��A�����E���H�A�ۊNjy�їA���̊e�i�K�ɂ�������S���m�ۂɎ����邽�߁A�L�ŁA�L�Q�������̍����h�~�ɉ����A�]�����A���H�i�Ď��w���v��ɂ����ėA���҂ɑ��ċ��߂Ă�����H�H�i�Ɋւ����{�I�w������������ɋ�̉��������̂ł���A�A���҂ɑ��A�H�i���S��{�@��W���y�ѐH�i�q���@��R���ɒ�߂�H�i�����Ǝ҂̐Ӗ��K��Ɋ�Â��A�A�o���̐H�i�q���֘A�K���̐����y�ю{�s�̏���҂̉q���Ǘ��̐����������Ă�����ŁA�K�v�Ȋm�F���s�����Ƃ����߂���̂ł��B

�@���H�H�i��A������ꍇ�́A���̃K�C�h���C�����Q�l�Ƃ��āA�A�o���ł̉q���Ǘ����m�F���Ă��������B

���K�C�h���C�������������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�i�Q�j�`�F�b�N���X�g

�@�H�i�ւٕ̈��������Ă��A����26�N7���̃x�g�i���Y�Ⓚ���������A����27�N1���ɍ����i�ő����������Ƃ���A�u�A�����H�H�i�̎���Ǘ��Ɋւ���w�j�i�K�C�h���C���j�v�Ɋ�Â���Ȋm�F�������A�����J���Ȃɂ����ĕ���27�N3���ɍ쐬���܂����̂ŁA������Q�l�ɁA�A�o���̐H�i���S�ɌW��@�����������܂��A�A���Ҏ��炪�A�o���̐H�i�����{�݂̊Ǘ������{�ł���`�F�b�N���X�g���쐬���Ă��������B

���`�F�b�N���X�g�����������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���̃y�[�W�̐擪�ց�

�U�@�Y�����̋K�i�

�@�H�i�q���@��P�R���ɂ��A���t������b�́A���O�q���̌��n����̔��p�̓Y�����ɂ��Ă��H�i�Ɠ��l�ɁA�������̊���͐����K�i���߂Ă��܂��B���̊���͋K�i�ɍ���Ȃ��Y�����́A�����A�̔��A�A�������֎~����Ă��܂��B���ꂼ��̋K�i���͊�ɂ��ẮA�ȉ����Q�l�Ɋm�F���Ă��������B�i�P�j�����K�i�E�ۑ��

�@�Y�����̏��x����ߒ��Ŏg�p����镛�����A�L�Q�ȏd�����Ȃǂ̌��x�ʂ��K�i�Ƃ��Đݒ肵�Ă��܂��B�܂��A�O�I�v���ɂ��ω����邨����̂�����̂ɂ��ẮA�ۑ��̊����߂��Ă��܂��B

�������K�i�E�ۑ���́A

�@���u��10�ŐH�i�Y�������菑�v�i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�i�Q�j�����

�@�Y�����y�ѓY�����̐��܂�����ۂ̊���߂Ă��܂��B�Y�����S�ʂɊւ��鎖���A�u�����f�_���v�A�u�ߐ|�_�v�A�u�ߐ|�_���܁v�A�u�����v�y�сu�^���N�v�Ɋւ��鎖���A���o�n�}�Ɋւ��鎖���ɑ�ʂ���܂��B

��������́A����Ғ��z�[���y�[�W�u��10�ŐH�i�Y�������菑�v�́u�d�@������v�Ŋm�F���Ă��������B

�@���u��10�ŐH�i�Y�������菑�v�i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�i�R�j�g�p�

�@�g�p��ɂ��ẮA�{�y�[�W�́u�Q�@���ޗ��A�Y�����v�́u�i�R�j���{�Ŏg�p�ł���H�i�Y�����v�y�сu�i�S�j�H�i�Y�����̎g�p��v���m�F���Ă��������B

�@�����{�Ŏg�p�ł���H�i�Y�����@�ɃW�����v

�@���H�i�Y�����̎g�p��@�ɃW�����v

���̃y�[�W�̐擪�ց�

�V�@���A�e���̋K�i�

�@�H�i�q���@��P�W���ɂ��A���t������b�́A���O�q���̌��n����A�̔��p���͉c�Ə�g�p�������A�e���ɂ��āA�K�i�y�ъ���߂Ă��܂��B�K�i�ɍ���Ȃ����̂̔̔��A�����A�A���A�c�Ə�̎g�p�̋֎~�A�K�i�ɍ���Ȃ����ޗ��̎g�p�̋֎~�A��ɍ���Ȃ����@�ɂ�鐻�����֎~���Ă��܂��B���ꂼ��̋K�i���͊�ɂ��ẮA�ȉ����Q�l�Ɋm�F���Ă��������B�@�Ȃ��A�����ȋK�i��ɂ��Ă͏���Ғ��z�[���y�[�W�Ŋm�F���Ă��������B�܂��A���y�ѓ����i�̊��͗e���ɂ��ẮA��q�̂X�ŕʓr�������Ă��܂��B

�i�P�j��ʋK�i

�@���Ⴕ���͗e�����͂����̌��ޗ��ɂ��āA���A�A���`�������Ȃǂ̗L�Q�����A���F���A�Î��̎g�p�����A���������̌��ޗ��Ȃǂ̈�ʋK�i���ݒ肳��Ă��܂��B

�@�������ȍ�����370���i���a34�N12��28���j�H�i�A�Y�������̋K�i��@��R�@���y�їe��

�@�@�`�@���Ⴕ���͗e�����͂����̌��ޗ���ʂ̋K�i

�i�Q�j�ގ��ʋK�i

�@���A�e���̍ގ����ƂɋK�i���ݒ肳��Ă��܂��B�K�i�̊m�F�ɂ��ẮA�e���ނ��N���b�N���Ă��������B

�A�@�K���X���A�����퐻���̓z�E���E����

�@�@�t�̂������Ƃ��ɂ��̐[����2.5 cm�ȏ�̂����i�z�E���E�����̂��̂ł����ėe�ʂ��R�k�ȏ�̂��̂������B�j

�A�@�t�̂������Ƃ̂ł��Ȃ����́A�t�̂������Ƃ��ɂ��̐[����2.5cm�����ł�����́A�z�E���E�����̂��̂ł����ėe�ʂ��R�k�ȏ�̂���

�C�@�����������̊��͗e��

�@�@�t�F�m�[�������A�����~���������̓����A�������听���Ƃ������

�A�@�z�����A���f�q�h�������Ƃ�������i�@�͏����B�j

�B�@�|�������r�j�����听���Ƃ������

�C�@�|���G�`�����y�у|���v���s�������听���Ƃ������

�D�@�|���X�`�������听���Ƃ������

�E�@�|�������r�j���f�����听���Ƃ������

�F�@�|���G�`�����e���t�^���[�g���听���Ƃ������

�G�@�|�����^�N�����_���`�����听���Ƃ������

�H�@�i�C�������听���Ƃ������

�I�@�|�����`���y���e�����听���Ƃ������

�J�@�|���J�[�{�l�[�g���听���Ƃ������

�K�@�|���r�j���A���R�[�����听���Ƃ������

�L�@�|�����_���听���Ƃ������

�M�@�|���G�`�����i�t�^���[�g���听���Ƃ������

�N�@�@�`�M�ɊY�����Ȃ������������̂���

�E�@�S�����̊��͗e��

�@�@�ٓ����ȊO�̂���

�A�@�ٓ����

�G�@�������i���������H�i�i�����y�ю��b���H�i�������B�j����e���Ƃ�����̂������B�j

�i�R�j�p�r�ʋK�i

�@���A�e���̈ꕔ�ɂ��Ďg�p����p�r�ɂ��K�i���ݒ肳��Ă��܂��B

�@�������ȍ�����370���i���a34�N12��28���j�H�i�A�Y�������̋K�i��@��R�@���y�їe��

�@�@�d�@���͗e���̗p�r�ʋK�i

�A�@�e���l�������M�E�ېH�i�i�ʋl�H�i���͕r�l�H�i�������B�j�̗e��

�C�@�����������i�����p�ʏ`�������B�j�̗e��

�E�@�X�ق̐������Ɏg�p������

�G�@�H�i�̎����̔��@(�H�i�����i�ɒ��ڐڐG����\����L������̂Ɍ���B)�y�т���ɂ�ĐH�i��̔����邽�߂ɗp����e��

�I�@�R�b�v�̔��������̔��@���͐����������S���������@�Ɏ��߂��鐴���������̌��t�̉^�����͗e��

�i�S�j�����

�@���A�e���̐����ɂ������Ă̊����߂��Ă��܂��B

�@�������ȍ�����370���i���a34�N12��28���j�H�i�A�Y�������̋K�i��@��R�@���y�їe��

�@�@�e�@���y�їe���̐����

�����A�e���̋K�i��ɂ��ẮA����Ғ��z�[���y�[�W�ł��m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B

���u���E�e���A��������A���܁v�i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�i�T�j�������ɂ�������S���m�ۂɊւ���w�j�i�K�C�h���C���j

�@�H�i�p���y�їe���ɂ��ẮA����29�N6��16���t���Ō��\���ꂽ�u�H�i�p���y�їe���̋K���Ɋւ��錟����v�̎��܂Ƃ߂ɂ����āA�|�W�e�B�u���X�g���x�̑ΏۂƂȂ�ގ��̊��y�їe�������鎖�Ǝ҂ɂ����Ă͓K���Ȑ����Ǘ��iGMP�j�𐧓x�Ƃ��Ĉʒu�t����K�v������Ƃ���A�܂��A�|�W�e�B�u���X�g���x�̑ΏۂƂȂ�Ȃ��ގ��̊��y�їe�������鎖�Ǝ҂ɂ����Ă��A�����Ǘ��Ɋւ��鎩��I�Ȏ�g�𐄐i���Ă������Ƃ��]�܂����Ƃ��ꂽ�Ƃ���ł��B

�@������A�����J���Ȃɂ����ĕ���29�N7��10���Ɂu�H�i�p���y�їe���̐������ɂ�������S���m�ۂɊւ���w�j�i�K�C�h���C���j�ɂ��āv�����肳��܂����B

�@���K�C�h���C���ɂ��ā��������i�o�c�e�j�i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���̃y�[�W�̐擪�ց�

�W�@��������̋K�i�

�@�H�i�q���@��U�W���P���̏��p�K��ɂ��A�w�肨�����ᖔ�͂��̌��ޗ��ɂ��Ă��K�i�y�ъ���߂Ă��܂��B�K�i�ɍ���Ȃ����̂̔̔��A�����A�A���A�c�Ə�̎g�p�̋֎~�A�K�i�ɍ���Ȃ����ޗ��̎g�p�̋֎~�A��ɍ���Ȃ����@�ɂ�鐻�����֎~���Ă��܂��B���ꂼ��̋K�i���͊�ɂ��ẮA�ȉ����Q�l�Ɋm�F���Ă��������B�Ȃ��A�����ȋK�i��ɂ��ẮA����Ғ��z�[���y�[�W�Ŋm�F���Ă��������B

�@�w�肨������ɂ��Ă͖{�y�[�W�́u�P�@�͏o�W�v�́u�i�Q�j�͏o���K�v�Ȃ�������Ƃ́v���m�F���Ă��������B

�@���͏o���K�v�Ȃ�������Ƃ��@�ɃW�����v

�i�P�j�������ᖔ�͂��̌��ޗ��̋K�i

�@�ʂ̂�������A��������̓h���A�ʂ̍ގ��̐����A�Y�܂̋K���A�����A�N�Z�T���[�̉��Ȃǂɂ��āA�K�i���ݒ肳��Ă��܂��B�K�i�̊m�F�ɂ��ẮA�e���ނ��N���b�N���Ă��������B

�A�@�����G

�C�@�܂莆

�E�@�S����������Ԃ�

�G�@��������̓h��

�I�@�|�������r�j����p���ēh�����ꂽ�h��

�J�@�|�������r�j������̂Ƃ���ޗ���p���Đ������ꂽ�����i�h���������B�j

�L�@��������̉Y�����ꂽ�ޗ�����Ȃ镔��

�N�@�H�i�q���@�{�s�K����78���1���i���c�������ɐڐG���邱�Ƃ����̖{�������邨������j�ɋK�肷�邨������i�P�ŋK�肷�镔���������B�j

�P�@�H�i�q���@�{�s�K����78���1���i���c�������ɐڐG���邱�Ƃ����̖{�������邨������j�ɋK�肷�邨������̂����A���c���̌��ɐڐG���邱�Ƃ����̖{���Ƃ��镔���ł����ĉY�����ꂽ�ޗ�����Ȃ镔��

�R�@�|���G�`��������̂Ƃ���ޗ���p���Đ������ꂽ�����i�h���������B�j

�T�@�������̃A�N�Z�T���[�����̂����C���c�������ݍ��ނ����ꂪ�������

�V�@�A����J�܂ŁA�R�y�уT�Ɍf����K��̕��@�ɑ�����@�ŁA���ꂪ�K��̕��@�ȏ�̐��x�̂���ꍇ�́A���̕��@��p���邱�Ƃ��ł���B�������A���̌��ʂɂ��ċ^���̂���ꍇ�́A�K��̕��@�ōŏI�̔�����s���B

�i�Q�j�����

�@��������̐����Ɏg�p���钅�F���ɂ��āA�ȉ��̂Ƃ���A�����߂��Ă��܂��B

�y��z

�@��������̐����ɍۂ��A���w�I�����i���钅�F�����g�p����ꍇ�́A�H�i�q���@�{�s�K���ʕ\��P�Ɍf���钅�F���ȊO�̒��F�����g�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A���̎����@�ɂ�莎���ɓK������ꍇ�́A���̌���ł͂Ȃ��B

�@�����̒��F����Ă��镔�����A���̕\�ʐ�1cm2�ɂ��Qml�̊�����40���ɉ����������ɐZ������A���v�M�ŕ����A40���ɕۂ��Ȃ��玞�X����������10���ԕ��u���A����������n�t�Ƃ���B�����n�t50ml����a20mm�A�O�a24mm�A�ꂩ����̉��ʂ܂ł̋���20cm�ŁA5ml���Ƃ�50ml�܂Ŗڐ����t�����l�X���[�ǂɍ̂�A���F��w�i�Ƃ��ď���y�ё�������ώ@����Ƃ��A���F���̗n�o���F�߂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���H�i�q���@�{�s�K���ʕ\��P�i���v���c�@�l���{�H�i���w�����U�����c�z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

����������̋K�i��ɂ��ẮA����Ғ��z�[���y�[�W�ł��m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B���������i�o�c�e�j�i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���̃y�[�W�̐擪�ց�

�X�@���y�ѓ����i�̐����K�i��

�@���y�ѓ����i�̐����K�i���Ɋւ��閽�߁i���a26�N12��27�������ȗߑ�52���j�ɂ����y�ѓ����i���тɂ�������v�����Ƃ���H�i�Ɋւ��A�����K�i�y�ѐ������̕��@�̊�ɂ��ẮA���̖��߂Œ�߂��Ă��܂��B�@���y�ѓ����i�̐����K�i���Ɋւ��閽�߂ɒ�߂��Ă��������̗e�����̋K�i��́A�ߘa2�N6��1���̐H�i�p��綾e���̃|�W�e�B�u���X�g���x�̓����ɔ����A�H�i�p�̗e�����̋K�i������Ɉꌳ������܂����B

�@�H�i�q���@��P�O���Q���i�q���ؖ����j�ɂ��ẮA��������

�i�P�j�ΏۂƂȂ�H�i

������������A�����A���ʋ����A���R�r���A�E�ێR�r���A���߂�r���A���������A�������������A�ᎉ�b�����A�����b�����A���H��

�������i�c�N���[���A�o�^�[�A�o�^�[�I�C���A�`�[�Y�i�i�`�������`�[�Y�A�v���Z�X�`�[�Y�j�A�Z�k�z�G�C�A�A�C�X�N���[���ށi�A�C�X�N���[���A�A�C�X�~���N�A���N�g�A�C�X�j�A�Z�k���A�E���Z�k���A���������A�����E�������A���������A�����E�������A�S�����A�E�������A�N���[���p�E�_�[�A�z�G�C�p�E�_�[�A����ς����Z�k�z�G�C�p�E�_�[�A�o�^�[�~���N�p�E�_�[�A���������A���������A�����t����A���y���A���_�ۈ����i�������Ō`��3.0���ȏ���܂ނ��́j�A������

����������v�����Ƃ���H�i�c���_�ۈ����i�������Ō`��3.0�������̂��́j

�@�����̒�`�́A���y�ѓ����i�̐����K�i���Ɋւ��閽�߂̑�Q���ɋL�ڂ���Ă��܂��B�ǂ�ɕ��ނ����̂��m�F���Ă��������B���������i�d�q���{�̑��������C�[�K�u�Ƀ����N�j

�i�Q�j�����̐����K�i�A�������

�@

�@�����̐����K�i�y�ѐ������̊�ɂ��ẮA���������Ŋm�F���Ă��������B

�i�R�j�����̊��͗e���̋K�i�y�ѐ����

�A�@�����̊��̋K�i

�@�����̐����Ɏg�p������y�юE�ۂ���Ă�����_�ۈ�����̔�����R�b�v�̔��������̔��@�̋K�i�́A���������Ŋm�F���Ă��������B

�C�@�����̗e�����͂����̌��ޗ��̋K�i�y�ѐ������@�̊

�@�����̗e�����͂����̌��ޗ��̋K�i�y�ѐ������@�̊�́A���������Ŋm�F���Ă��������B

�E�@���y�ѓ����i�̐����K�i�ɒ�߂���̂̂ق��A���y�їe���̋K�i�y�ъ�́A���������i�V�@���A�e���̋K�i��j

�����y�ѓ����i�̐����K�i���Ɋւ��閽�߂́A���������i�d�q���{�̑��������C�[�K�u�Ƀ����N�j

���̃y�[�W�̐擪�ց�

�P�O�@�����W

�@�A������H�i���ɂ��āA�A�����ɕK���������K�v�Ȍ������߂�A���Ҏ��炪�H�i�q���@�ւ̓K�������m�F����ׂ������ȂǗl�X�Ȍ���������܂��B�����̐��x�ɂ��ẮA���z�[���y�[�W�́u�A���葱���v���������������B����猟�������{����K�v���̔��f�́A�ȉ����Q�l�Ɋm�F���Ă��������B

�i�P�j�������ߑΏەi�ڂ̊m�F

�@�H�i�q���@��Q�U���Ɋ�Â��A�����J����b���A���̓s�x�̌����𖽂��錟�����ߑΏەi�ڂ��ǂ����m�F����B

�E�H�i�q���@��Q�U���R���Ɋ�Â��������߂̎��{�ɂ������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�@�{�N�x�́u�������ߎ��{�ʒm�v���Q�Ƃ��Ă��������B

�������N��̕ʕ\�P�i�o�c�e�j�Ɍ������߂̑ΏۂƂȂ���̂̕i���A���Y���͗A�o���E�n��A�������ړ�����������Ă��܂��B�Ȃ��A�ʕ\�P�ɕʓr�w��������Ă���ꍇ�́A�����N��́u�Q�@�ʓr�w�����ɂ��āv���m�F���Ă��������B

�i�Q�j���������i�ڂ̊m�F

�@���j�^�����O�����ʒm�Ɋ�Â��A�A���̓s�x�̎��匟���w����j�^�����O�����̋������}����ꍇ������܂��B���̑ΏۂƂȂ�i�ڂ��ǂ������m�F����B

�E���j�^�����O�������{�ʒm�i�����J���Ȃ̃z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�@�{�N�x�́u���j�^�����O�������{�ʒm�v���Q�Ƃ��Ă��������B

�����匟�����K�v�ƂȂ�i���A���Y���͗A�o���E�n��y�ь������ڂɂ��ẮA�����N��̕ʕ\��R�i�o�c�e�j���m�F���Ă��������B

�����u�����s�����j�^�����O�����̌����p�x���グ���Ă���Ώۍ��E�n��A�Ώەi�ڋy�ь������ڂɂ��ẮA�����N��̕ʕ\��Q�i�o�c�e�j���m�F���Ă��������B

�i�R�j�A���Ҏ��炪�K�i���ɓK�����Ă��邩�m�F���ׂ�����

�@�H�i�A�Y�����A���A�e���A��������ɂ��āA���y�[�W�ŋK�i���ɂ��Đ������Ă��܂����A�����̋K�i���ɂ��ēK�����Ă��邩�̊m�F�������ɂ��s���K�v������܂��B

�@���ɏ���A�����ɂ͕K�v�ŁA����ȊO�ɂ�����I�Ɋm�F������K�v������܂��B

���K�i���͊���ݒ肳��Ă�����̂́A���ꂼ��̕��ނɏ]���Ď��{���Ă��������B

�@��F����M�H�����i�̏ꍇ

�@�������K�i�Ƃ��āA���Ɏ_���AE.coli�A���F�u�h�E���ہA�T�����l�����ۋy�у��X�e���A�E���m�T�C�g�Q�l�X�̌��������{

���H�i�Ɏg�p����Ă���Y�����ɂ��āA�g�p�ʓ��̊���ݒ肳��Ă���ꍇ�́A���̊�ɓK�����Ă��邩�����Ŋm�F���Ă��������B

�@��F��������ЂɃ\���r���_��0.5 g/kg�A�H�p���F�S�����g�p���Ă���ꍇ

�@���\���r���_�ƒ��F���̌��������{

�y�ړI�z�\���r���_�ɂ��ẮA�g�p�ʂɌ������ʂ����o����邩�i�ώ��ɒ����t����������Ă��邩�j�A�܂��A�g�p��i1.0 g/kg�j�͈͓̔��ł��邩���m�F���邽�߁B���F���ɂ��ẮA�g�p�������F����������ƌ��o����邩�A�܂��A�g�p�ł��Ȃ����F�����g�p����Ă��Ȃ����m�F���邽�߁B

���p���I�A���ɌW�鎩�匟�����я��̗L�����Ԉꗗ

�@�i�Q�l�j

�@�������A�D�����͍q��@�ɂ��A�����y�ѕۊǒ��ɂ����ĕω����邨���ꂪ����ہA�}�C�R�g�L�V�����̌������ʂ͏����܂��B

�i�@�@�@�@�@�� �L������ �H�i�����p�@�B

�����F�̃K���X�����y�їe��

�X�e�����X�����y�їe��

�A���~�j�E�������y�їe���R�N�ȓ� �H�i�A�Y�����A��L�ȊO�̊��y�їe���A�������� �P�N�ȓ� �������A

�P�D���C�������ꌴ�ޗ��ɂ�蓯�ꎞ�ɓ��ꐻ�����ɂ����Đ����������Ƃ������Ɣ��f�����H�i�ɂ��ẮA�����̎��匟�����я��̎ʂ����̔��s�N������₢�܂���B

�Q�D��L�P�ȊO�ł����āA�H�i���̓Y�����̂����A���ꌴ�ޗ��A���ꐻ���H���y�ѓ��ꐻ�����ɂ����Đ����������Ƃ��m�F�ł���ꍇ�A���匟�����я��̔��s�N������₢�܂���B���̏ꍇ�̊m�F�ɂ��ẮA���z�[���y�[�W�́u�͏o�葱���v�́u�S�@���̑��̊e��葱���\�����ށv�́u�i�S�j���̑��l���v�́u�@�Y�����̎g�p�ɌW��������v�Ő������Ă��܂��̂ŁA��������m�F���Ă��������B

���u�Y�����̎g�p�ɌW��������v�ɃW�����v

�R�D���A�e���y�т�������̂����A���̍ގ��A�g�p���钅�F���y�ѐ��@��������ł�����̂ɂ��ẮA�����̎��匟�����я��̎ʂ����̔��s�N������₢�܂���B

�����A�e���y�т�������ł����Ă��A����������̕ύX�Ȃǂ��Ȃ������m�F���A����I�Ȍ��������{���邱�Ƃɂ��K�i���ɓK�����Ă��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B

�i�S�j�ߋ��̐H�i�q���@�ᔽ����

�@�A�����悤�Ƃ���H�i���ߋ��ɐH�i�q���@�ᔽ�ƂȂ������̂Ɠ���̂��̂łȂ����A���͓��ꐻ���҂ŗގ��̐��i�łȂ������m�F���Ă��������B�ߋ��ɐH�i�q���@�ᔽ�ƂȂ����H�i���ɂ��ẮA�����J���Ȃ̃z�[���y�[�W�Ŋm�F�ł��܂��B

�E�H�i�q���@�ᔽ����ɂ��Ă����������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�@�ߋ��Ɉᔽ�ƂȂ������i���͗ގ��̐��i��A������ꍇ�́A�����ғ��ɉ��P���Ȃ���Ă���̂��m�F���A�܂��A���̂��߂Ɏ��匟�������{���A�H�i�q���@�ւ̓K�������m�F���Ă��������B

�i�T�j���̑��ʒm���Ō��������K�v�Ȃ���

�@

�@���̑��Ɍ����J���Ȃ��甭�o�����ʒm�ɂ��A�����̎w���������邱�Ƃ�����܂��B

�E�����J���Ȃ��甭�o�����ʒm�����������i�����J���ȃz�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���������߁A���j�^�����O�����ȊO�̌������Ɋւ���ʒm�́A�e�N�x�́u���̑��̊Ď��w���Ɋւ���ʒm�v�Ŋm�F�ł��܂��B

���̃y�[�W�̐擪�ց�

�P�P�@�H�i���̕\��

�@����ғ��ɔ̔������H�i�́A�H�i�\�����`���Â����Ă��܂��B�܂��A���ɂ����Ă��\�����K�v�ȏꍇ������܂��B�����H�i���̕\���ɂ��ẮA����Ғ����ɖ₢���킹���������B

�i�P�j�H�i�\���@

�@�H�i�̕\���ɂ��ẮA����܂Ń��[�����߂Ă����@���Ƃ��āA�H�i�q���@�A�i�`�r�@�y�ь��N���i�@�̂R�@������܂������A�ړI���قȂ郋�[���ł��������߁A���x�����G�ł킩��ɂ����Ȃ��Ă��܂����B���̂��߁A���̂R�@�̐H�i�\���Ɋւ���K������A�H�i�\���Ɋւ����I���ꌳ�I�Ȑ��x�Ƃ��āA�H�i�\���@�������Q�T�N�ɑn�݂���܂����B

�E�H�i�\���@�Ɋւ���z�[���y�[�W�����������i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�i�Q�j���̑��̕\���W

�@���̑��ɕK�v�ȕ\���ɂ��ẮA�ȉ����Q�l�Ƃ��Ă��������B

�y����Ғ��W�z

������g�p����ƒ�p�i�ɂ��Ă̕\���ɂ��Ă����ƒ�p�i�i���\���@�i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���s���ȕ\����ߑ�Ȍi�i�ނ̋K���ɂ��Ă����i�i�\���@�i����Ғ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

�y���Œ��W�z

����ނ̖��́A���e�ʓ��Ɋւ���\���ɂ��Ă�����ōs���W����i���Œ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j

���̃y�[�W�̐擪�ց�

�P�Q�@���̑��֘A�@��

�@�H�i�̗A���Ɋ֘A���邻�̑��@�ߋy�ё�㌟�u���NJ������̊W�@�ւ́A���\�̂Ƃ���ł��̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă��������B

| �W�@�� | �⍇�����e | �⍇������ | �d�b�ԍ� |

| �Ŗ@ | �Ŋ֎葱�i�C�O�Ƃ̏�����A�C�O���s�A���ۗX�ցA�l�A���Ȃǁj | �i�S�ʁj ���Ŋց@�Ɩ��� �Ŋ֑��k�� |

06-6576-3001 |

| �ŕ��ށi�ŔԁE�ŗ��j | ���Ŋց@�Ɩ��� �ŊӍ��� |

06-6576-3371 | |

| ���Y�n�F��i���b�EEPA�EFTA�j | ���Ŋց@�Ɩ��� ���Y�n������ |

06-6576-3196 | |

| �A���h�u�@ | �A���̗A���葱 | �_�ːA���h�u�����x�� | 06-6571-0801 |

| �i�։�`�A���Y�`�j ���É��A���h�u�����ؕx�R�x�� |

0766-44-0954 | ||

| �ƒ{�`���a�\�h�@ | �H���A�H�����i�̗A���葱 | �i��_�`���`��j �������u���_�ˎx�����o���� |

06-6575-3466 |

| �i�a�̎R���Í`�j �������u������`�x�� |

072-455-1956 | ||

| �i���ߍ`�j �������u���_�ˎx�� |

078-222-8990 | ||

| ���i��Ë@��@�i���i�A��Ë@�퓙�̕i���A�L�����y�ш��S���̊m�ۓ��Ɋւ���@���j�i���@�j | ���i���ɊY�����鐬�����܂܂�Ă��邩�ۂ��̊m�F | �y�A���O�ݕ��z ���Z�܂��i�@�l�̏ꍇ�́A���ݒn�j�� �{���̖S���� �E���{���N��Õ��� �@�i���i���ʃO���[�v�j �@�@Tel.06-6944-7129 �E���s�{�ی��������� �@Tel.075-414-4786 �E�ޗnj���Ð������� �@�i�Ď��W�jTel.0742-27-8664 �E�a�̎R�������ی������N�ǖ� �@�i���t�ǁjTel.073-441-2660 �E���ꌧ���N��Õ����������Ǒ� �@�ہ@Tel.077-528-3630 �E���䌧���N���������H�i�E�q���� �@�i�O���[�v�jTel.0776-20-0347 |

|

| �y������ݕ��z �i���É��ŊֈȐ��̐Ŋցi����n��Ŋ� �@�������B�j�Œʊւ������́j �@�E�ߋE�����ǁ@�Ď���劯 �@�@Tel.06-6942-4096 �i���فA�����A���l�ŊւŒʊւ����� �@�́j �@�E�֓��M�z�����ǁ@�Ď���劯 �@�@Tel.048-740-0800 �i����n��ŊւŒʊւ������́j �@�E��B�����lj��ꖃ�����x���@�� �@�@�Ď���劯 �@�@Tel.098-854-2584 |

|||

| �����Ɩ@ | ���̓���̔����ƂƂ��čs�����Ƃ���ꍇ�̓o�^ | ���Ŋց@�Ɩ��� �����R�������͓��ʐR���� |

06-6576-3243 |

| ��Ŗ@ | ��ł₨���̔̔��Ƌ� | �Ŋ��̐Ŗ��� | �Ŗ����ꗗ�i���Œ��z�[���y�[�W�Ƀ����N�j |

| �H�Ɩ@�i��v�H���̎����y�щ��i�̈���Ɋւ���@���j | �č��̐H�Ɩ@���玖���̊m�F | �i���A���s�A�ޗǁA�a�̎R�A����j �ߋE�_���Ǐ���E���S���č����ʁE�H�i�\���Ď��� �i����j �k���_���Ǐ���E���S���č����ʁE�H�i�\���Ď��� |

�ߋE�_���� 075-366-4052 �k���_���� 076-232-4113 |

| �A���f�ՊǗ��� | ����̉ݕ��̗A�����F��Ŋ����̊m�F | �ߋE�o�ώY�Ƌǒʏ����ʏ��� | 06-6966-6034 |

| �A���f�ՊǗ��߁i�P�V�̎��A�喃�̎��j | �M�������ɂ���Ĕ���s�\�̏������{�������̂ł��邱�Ƃ����鏑�ނ̔��s | �ߋE�����ǖ������� | 06-6949-6336 |

| �A���f�ՊǗ��߁i���V���g�����j | ���V���g�����֘A�ݕ��̎葱���̊m�F | �o�ώY�ƏȖf�Ռo�ϋ��͋ǖf�ՊǗ����쐶���A���f�ՐR���� | 03-3501-1723 |

| ���H���������Y�ҕ⋋�����b��[�u�@ | �w������i���i�o�^�[�A�E�������A�z�G�C�A�����z�G�C�Ȃǁj�̈�ʗA���̎葱�� | �Ɨ��s���@�l�_�{�Y�ƐU���@�\�@�{�Y�����������i�� | 03-3583-8616 |